子どもの夢と願望は

すべての人間の基本

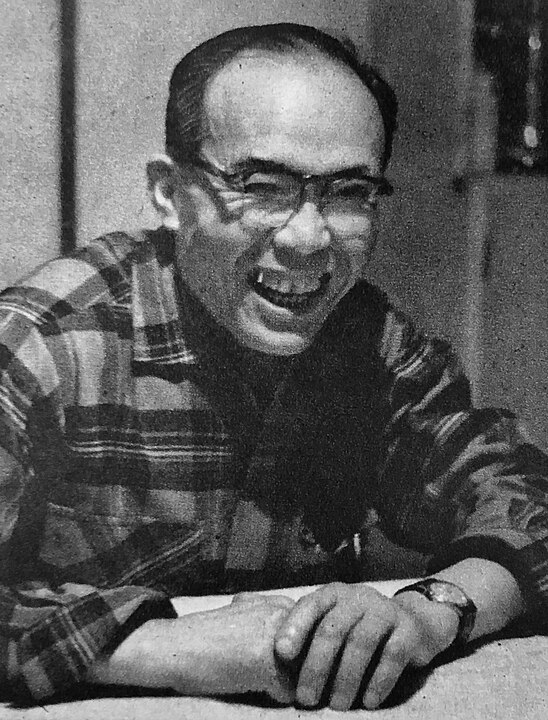

ドラえもんの生みの親

藤子・F・不二雄

の生涯

「ドラえもんはね、今テレビ局にいるんだよ」

幼い少女が尋ねた。「ドラえもんはどこにいるの?」 それに対して彼は微笑みながら答えた。嘘ではないが、真実とも言い切れない。それでも、少女の目は輝いた。藤本弘——後に藤子・F・不二雄と名乗ることになる男は、現実と空想の境界を曖昧にすることで、無数の子供たちに夢を与え続けた。

彼は、戦場ではなく、一枚の紙の上で未来を変えた。 のび太とドラえもんが繰り広げた無数の冒険は、ただの物語ではない。子供たちの「こうだったらいいのに」を形にし、彼らの心の中に生き続けるものとなった。

では、藤本弘という男は、どのようにしてこの世界を創り出したのか

小さな町の少年と、一冊の運命の本

1933年12月1日、藤本弘は富山県高岡市で生まれた。元士族の家柄とはいえ、決して特別裕福なわけではなく、静かで穏やかな町で育った。周囲にはのどかな風景が広がり、季節の移ろいを感じながら幼少期を過ごした。だが、彼の幼年期は決して幸福に満ちたものではなかった。体は生まれつき弱く、大人しい性格だったため、学校では壮絶ないじめに遭ったという。日々、誰にも助けを求めることができず、ただひたすら耐えるしかなかった。

そんな彼にとって、唯一の逃げ場が「空想の世界」だった。教室では身を縮めることしかできなかったが、家に帰れば自由だった。紙と鉛筆を手に取り、思いのままに絵を描く。そんな時間が、彼にとって何よりの救いだった。最初に描いたのは、当時夢中になっていた映画俳優の似顔絵だった。阪東妻三郎の険しい顔立ち、銀幕のスターたちの勇ましい姿——それを見たクラスの番長が「お前、これ上手いな」とつぶやいた。たった一言だった。しかし、それは彼にとって大きな転機となった。自分が描いた絵が、誰かの関心を引いた。その瞬間、藤本は初めて「自分にできることがある」と感じた。絵を描くことは、ただの遊びではなく、彼にとって生きる術となったのだ。

そんな彼に、運命の出会いが訪れる。1944年、11歳の藤本は、同じく漫画好きの少年、安孫子素雄と出会う。互いに本好きで絵を描くことが好きだった二人は、すぐに打ち解けた。家が近かったこともあり、放課後はどちらかの家に集まり、夢中で漫画を描く日々が始まる。紙の上に並ぶキャラクターたち、広がる想像の世界——彼らは漫画を描くことを、ただの遊びではなく、一つの「表現」として楽しんでいた。

そんなある日、町の本屋で、一冊の運命的な本と出会う。それが、手塚治虫の『新宝島』だった。

「これが漫画なのか!」

二人は驚愕した。それまで彼らが知っていた漫画とは違った。映画のようなダイナミックな構図、息をのむようなストーリー展開。ページをめくるたびに、新しい世界が目の前に広がっていく。「こんな漫画が描けるのか?」という驚きと、「自分たちもこんな作品を作りたい」という衝動が、同時に湧き上がってきた。

「僕たちも、漫画家になろう」

その日から、二人は本気で「漫画家」という夢を抱くようになった。紙と鉛筆の向こうに、無限の可能性が広がっていることを知った瞬間だった。

漫画家への道——東京、トキワ荘、そして挑戦の日々

高校時代、藤本は漫画の投稿を始めた。学校の勉強は決して得意ではなかったが、漫画を描くことへの情熱だけは揺るがなかった。深夜まで机に向かい、鉛筆を走らせながら、理想のストーリーを作り上げていく。そして1951年、『毎日小学生新聞』に投稿した『天使の玉ちゃん』が採用され、安孫子と共に漫画家デビューを果たす。高校生にしてプロの世界に足を踏み入れたことは、二人にとって大きな自信となった。しかし、それは夢の第一歩にすぎなかった。

「漫画家になりたい」。そう思いながらも、現実は厳しかった。高校卒業後、藤本は一度、安定した道を選ぶことになる。地元の製菓会社に就職したのだ。しかし、そこは彼が本当に求めていた場所ではなかった。朝から晩まで続く単調な仕事。机に向かい漫画を描く時間はほとんど取れなかった。工場の機械音が響く中、彼はふと考える。「このままここで働き続けて、僕は本当に幸せなのか?」その答えは、すぐに出た。

数日後、彼は退職を決意する。迷いはあったが、漫画を描くことへの情熱のほうが強かった。「自分は漫画で生きていくんだ」と、再びペンを握りしめた。だが、地方の小さな町で原稿を描いていても、成功への道は遠かった。そこで、彼は思い切った決断を下す。漫画家として生きるため、東京へ行くことを決めたのだ。

1954年、ついに二人は上京を果たす。目指すは、漫画家の聖地・トキワ荘。そこは、後に日本の漫画界を代表する作家たちが集まる伝説のアパートだった。藤本と安孫子は、かつての憧れの人・手塚治虫が住んでいた部屋を引き継ぎ、「藤子不二雄」として本格的な漫画家活動を開始する。

トキワ荘には、すでに才能溢れる若き漫画家たちが集まっていた。赤塚不二夫、石ノ森章太郎、つのだじろう——彼らもまた、漫画の道で成功を夢見る仲間だった。貧しくとも、夢を追い続けることができる場所。それがトキワ荘だった。朝から晩まで机に向かい、誰もが原稿に没頭する日々。時にはお互いの作品を見せ合い、意見をぶつけ合いながら切磋琢磨していった。生活は決して楽ではなかった。金銭的な余裕はなく、質素な食事をとりながらなんとか生計を立てていた。それでも、漫画を描けることが何よりの幸せだった。

そして、ついに彼らの代表作となる作品が生まれる。1964年、『オバケのQ太郎』が『週刊少年サンデー』で連載され、大ヒットを記録した。テレビアニメ化もされ、キャラクター商品が次々と発売されるなど、日本中に一大ブームを巻き起こした。長年の努力がついに報われた瞬間だった。藤本と安孫子は、正式に「人気漫画家」の仲間入りを果たした。

しかし、その成功の裏で、藤本にはある迷いが生まれていた。

漫画家の試練——迷いと新たな道

『オバケのQ太郎』の大ヒットは、藤本に成功をもたらしたが、同時に「次もヒット作を出さなければならない」というプレッシャーを生んだ。世間の期待は高まり、編集者たちも「次の作品もアニメ化できるような人気作を」と求めた。藤本はその声に応えるように、『パーマン』『21エモン』『ウメ星デンカ』といった作品を次々と発表する。しかし、どれも『オバケのQ太郎』ほどの爆発的な成功には至らなかった。

「このままでいいのか?」

藤本の心には迷いが生まれた。自分は本当に描きたいものを描けているのか。ただ、世間の期待に応えるためだけに作品を作り続けることが正しいのか。そう考えた彼は、ついに決断する。『少年サンデー』の編集部に手紙を書き、連載陣から外してほしいと申し出たのだ。「戦線を縮小して、もう一度やり直したい」という言葉には、彼の真剣な思いが込められていた。これは、漫画家としてのキャリアを危うくする大胆な決断だった。しかし、彼は「今は立ち止まるべき時だ」と信じていた。

そんな彼に、新たな挑戦の機会が訪れる。大人向け漫画雑誌『ビッグコミック』からの執筆依頼だった。これまでの藤本の作品は、どれも子供向けの明るい作風が特徴だった。しかし、大人向けの漫画であれば、今まで描けなかったテーマにも挑戦できる。そこで藤本は『ミノタウロスの皿』という短編を発表する。これは、人間が家畜として飼われる世界を舞台にした社会風刺の強い作品だった。これまでの彼の作風とは大きく異なるものだったが、その深いテーマ性が評価され、多くの読者の心を打った。

「自分には、まだこんな作品も描けるんだ」

新たな可能性を切り開いたこの経験は、藤本にとって大きな自信となった。しかし、彼が本当に描きたかったものは、もっと別のものだった。彼の心の中には、ずっとある一つの問いがあった。

「僕が子供だった頃、本当に求めていたものは何だったのか?」

未来へ——『ドラえもん』の誕生

藤本は考えた。自分が子供の頃、何を求めていたのか。いじめられっ子だった自分にとって、もし助けてくれる友達がいたら。未来の技術で夢が叶えられたら。そんな願望が、一つのキャラクターを生み出すきっかけになった。

1969年、『ドラえもん』の連載が開始される。しかし、最初は思うように人気が出なかった。学年誌という媒体の特性上、すぐに話題になることはなかったのだ。それでも藤本は諦めなかった。毎月新しいエピソードを生み出し続け、少しずつ読者の心を掴んでいった。そして数年が経ち、ついに単行本が発売されると、その売れ行きは爆発的なものとなった。『ドラえもん』は徐々に日本中に広がっていった。

1979年にはテレビアニメ化され、全国の家庭で親しまれる存在となる。そして、1980年には劇場版映画『のび太の恐竜』が公開され、藤本が描いた世界はスクリーンの中で生き生きと動き出した。映画は大ヒットを記録し、その後も毎年のように新作が制作されることになる。

『ドラえもん』は、単なる漫画ではなかった。それは、子供たちの夢と希望を描いた物語だった。何をやってもダメなのび太が、ドラえもんの力を借りながらも、自らの力で困難を乗り越えていく。その姿は、かつての藤本自身の姿と重なる部分があったのかもしれない。

「のび太は非常に濃厚に僕がモデルになっています」

彼はそう語ったことがある。子供たちは、のび太に自分を重ねた。そして、彼がドラえもんと共に成長していく姿を見て、「自分も変われるかもしれない」と思えたのだ。

『ドラえもん』は、ただのエンターテインメントではなく、子供たちに「未来を信じる力」を与える作品となった。そして、藤本自身もまた、この作品を通して新たな未来を切り開いていくことになる。

静かなる最期と、続く未来

1996年9月23日、藤本弘は仕事部屋でペンを持ったまま息を引き取った。62歳だった。その時、彼の手元には『ドラえもん のび太のねじ巻き都市冒険記』の原稿が残されていた。彼は最後の瞬間まで、漫画を描き続けていたのだ。

家族や関係者は深い悲しみに包まれた。長年コンビを組んできた安孫子素雄は「彼は天才だった。僕が漫画家になれたのも、彼のおかげだ」と涙ながらに語った。葬儀には多くの人が訪れ、藤本の冥福を祈った。彼の作品に影響を受けた子供たちは、すでに大人になっていたが、その心の中には今もドラえもんが生きていた。

Book

漫画:

自伝・伝記:

おすすめの本:

参考文献:

藤子・F・不二雄 – Wikipedia

藤子・F・不二雄|人物|NHKアーカイブス

【プロフェッショナル 藤子・F・不二雄】「僕は、のび太そのものだった」いつも心に夢と冒険心を(上) | 演芸のまわり、うろちょろ。

Fujiko Fujio – Wikipedia