まかれた種は、豊かに実りをつけねばならないことを心得てください

日本女子教育の扉を開いた女性

津田梅子

の生涯

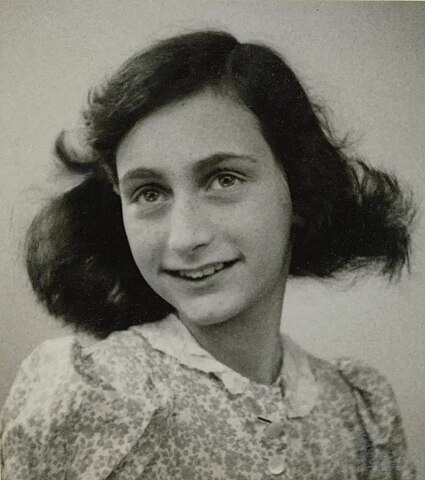

たった6歳の少女が背負った未来

1871年、日本政府が5人の少女をアメリカへ送り出した。その中に6歳の少女がいた。彼女の名は津田梅子。

もしあなたが、言葉も文化も知らない異国に10年間行くとしたら、どう感じるだろうか?

梅子は、この旅がどんな未来をもたらすのかを知らないまま、家族と別れた。しかし、彼女が歩んだ道は、日本の女子教育を根本から変えることになる。

「父は、最初は姉に留学を勧めた。でも姉は断った。だから、私が行くことにした。」

これは、単なる家族の選択ではなかった。梅子自身が、自分の未来を切り開く最初の一歩を踏み出した瞬間だった。

武士の娘として生まれた少女

津田梅子は、1864年12月31日(旧暦元治元年12月3日)、江戸の牛込南御徒町(現在の東京都新宿区南町)に生まれた。父・津田仙は幕府に仕えた通訳官であり、外国との交渉の最前線に立つ知識人だった。母・初子もまた、しっかり者の女性で、家族を支える存在だった。

梅子が生まれた当時、日本は大きな変革の時代にあった。幕末の動乱の中、外国からの圧力が高まり、開国をめぐって国内の対立が激しくなっていた。そんな中、津田家もまた、時代の波に翻弄されることになる。

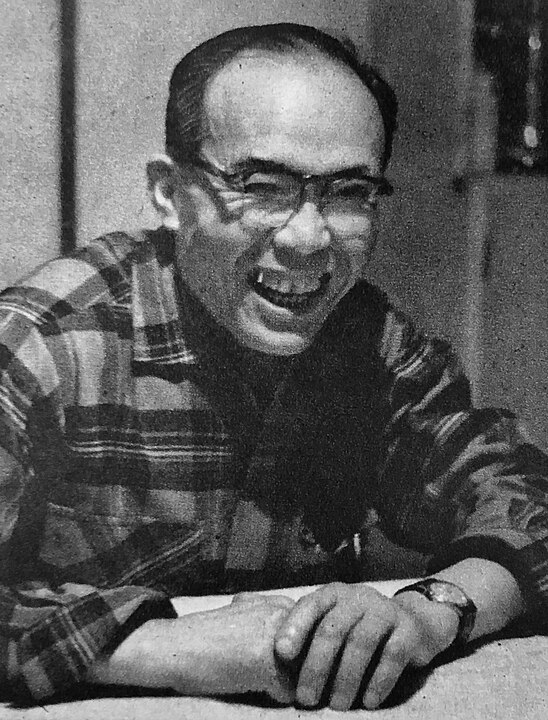

父・津田仙は、幕府の外交を支える「通弁」(通訳官)として活躍し、外国奉行支配のもとで要職についていた。幕府の命を受けて横浜で海外の商人たちと交渉することもあれば、海外渡航を許された数少ない日本人としてアメリカやヨーロッパを訪れることもあった。仙が目にしたのは、日本とはまるで違う世界であった。特に、欧米の社会において女性が教育を受け、知識を身につけ、社会で活躍している姿は、日本の価値観とはかけ離れたものだった。

1868年、明治維新が起こり、幕府は瓦解する。新政府は、幕府側についた武士たちに厳しい処遇を下し、多くの旧幕臣が職を失った。津田家もその例外ではなかった。父・仙は官職を辞し、一家は新たな生活を模索することになる。だが、仙はただ武士の誇りを守るだけの男ではなかった。彼は時代の流れをいち早く察知し、武士の身分を捨て、新政府のもとで働く道を選ぶ。

仙が次に選んだ仕事は「ホテル館」の支配人だった。これは、外国人の旅行者のために設けられた洋風旅館で、海外との交流を重視する仙にとって、新たな時代の幕開けを感じさせる場であった。梅子もまた、父の影響を受けながら幼少期を過ごす。彼女は手習いを始め、踊りの稽古にも励んでいた。特に踊りは得意で、師匠からもその素質を認められていたという。

しかし、彼女の人生は、わずか6歳にして大きく動くことになる。

「良妻賢母」か、それとも新たな道か

1871年(明治4年)、梅子が6歳のとき、日本政府は前例のない決断を下す。「女子留学生をアメリカに派遣する」という計画だった。

この計画の背景には、明治政府が進める西洋化政策があった。当時、日本は欧米諸国に追いつくため、制度や文化を急速に改革していた。特に、教育の分野では「優れた人材を海外で育て、日本に持ち帰る」という考えが広まっていた。しかし、それはあくまで「男性」の話だった。

女性に学問は必要なのか? 女性が海外で学ぶことに意味があるのか?

多くの人々が疑問を抱く中、一人の人物が女子留学生の必要性を強く訴えた。それが、開拓使次官の黒田清隆だった。黒田はアメリカで「母親の教育が国を左右する」ことを実感し、日本でも女子教育のリーダーを育てるべきだと主張したのだ。

こうして、政府は10年間の官費留学という破格の待遇を用意し、女子留学生を募集した。旅費・学費・生活費の全額負担に加え、毎年800ドルという奨学金が支給されることになった。当時の800ドルは、政府の高級官僚の年収に匹敵するほどの額だった。しかし、応募する家庭はほとんどなかった。

なぜなら、この計画には大きなリスクがあったからだ。

当時の日本では、女性の人生において「結婚」が最も重要視されていた。10年も海外にいれば、適齢期を逃すことになる。さらに、欧米の価値観に染まった娘が帰国したとき、日本社会に馴染めるのかも分からなかった。

結局、志願者が現れたのは、幕府側についた「敗者」の家の娘たちだけだった。明治新政府から冷遇され、社会での立場を失った彼らにとって、海外留学は「新たな道を開くチャンス」だったのだ。

津田仙もまた、この留学計画に強い関心を抱いた。彼は、初めは長女の琴子を留学させようとした。しかし、琴子はそれを拒んだ。「家を離れるのが怖い」という理由だった。そして、次に仙は、幼い梅子にこう尋ねた。

「お前は、アメリカに行きたいか?」

梅子は、一瞬の迷いもなく答えた。 「行きたい」

この6歳の少女は、まだ未来に何が待ち受けているのかを知らなかった。しかし、その小さな決断が、彼女の人生、そして日本の女子教育の歴史を大きく動かすことになる。

1871年12月23日、梅子は他の4人の少女とともに、岩倉使節団に随行し、アメリカへ向けて旅立った。彼女にとって、それは「未知なる世界」への第一歩だった。

アメリカで育った少女、日本語を忘れる

1871年12月23日、横浜港を出航した船は、梅子たち5人の少女を乗せて太平洋を渡った。日本の地を離れるとき、彼女はまだ6歳だった。長い航海の後、1872年1月15日にアメリカ・サンフランシスコに到着し、そのまま岩倉使節団と共に東へ向かった。梅子は、ワシントンD.C.近郊のランマン夫妻の家に預けられることになった。

ランマン夫妻は、梅子を温かく迎え入れた。夫のチャールズ・ランマンは著述家であり画家でもあり、日本公使館の書記官も務めていた。妻のアデライン・ランマンは、裕福な家庭で育ち、高等教育を受けた知識人だった。夫妻はたった6歳の少女を、異国から来た客ではなく、実の娘のように育てた。

梅子にとって、アメリカでの生活は驚きの連続だった。広い家、テーブルで食べる食事、見慣れない服装の人々。初めこそ戸惑いを感じたものの、幼い彼女はすぐに新しい環境に適応していった。毎日、英語に囲まれ、学校では英語で授業を受ける。遊ぶ相手も英語を話す子どもばかりだった。日本語を話す機会はほとんどなくなり、次第に英語が彼女の主な言葉となっていった。

9か月が過ぎた頃、彼女は英語で日記を書き始めた。「A little girl’s stories」と題されたその日記には、異国の生活に驚き、感動しながらも、日々の出来事を楽しんでいる様子が綴られていた。周囲の大人たちは、その流暢な英語に驚いた。彼女にとって、英語はもはや「学ぶもの」ではなく、「自分の言葉」となりつつあった。

アメリカでの生活の中で、彼女はキリスト教にも触れた。ランマン夫妻は特に信仰心の厚い家庭ではなかったが、周囲の影響もあり、彼女はフィラデルフィアの独立教会で洗礼を受けた。神の前ではすべての人が平等であるという考え方は、彼女に強い印象を残した。日本では、女性は教育の機会をほとんど与えられず、家庭に入ることが当然とされていた。しかし、アメリカでは、女性も男性と同じように学び、考え、自立していた。

彼女は、10年の歳月をアメリカで過ごした。言葉も文化も、すっかりアメリカのものが身についていた。そして1882年、17歳になった彼女は、帰国の途についた。

しかし、日本に戻った瞬間、彼女は自分が「日本人でありながら、日本人ではない」ことに気づくことになる。

家族との再会の場で、彼女は言葉を失った。母や兄弟が涙を流しながら迎えてくれたのに、彼女はうまく言葉を返せなかった。聞き取ることはできても、返す言葉が出てこない。考えようとすると、英語が先に浮かんでしまう。自分の母国語を話せなくなっていることに、彼女は衝撃を受けた。

家の中にある畳や障子、食卓に並ぶ和食も、どこか遠いもののように感じた。箸を使うのもおぼつかず、着物を着るのもぎこちない。彼女の中では、アメリカの生活が「普通」になっていた。

日本に戻れば、自分の居場所があると思っていた。しかし、言葉も文化も違ってしまった今、彼女はどこに立てばいいのか分からなくなった。

「私はどこにいるべきなのか?」

この問いが、彼女の人生の大きなテーマになっていく。

彼女はやがて、日本の女子教育に新たな道を拓くことで、その答えを見つけることになる。

日本社会の違和感と、再びアメリカへ

1882年、17歳になった津田梅子は、日本に帰国した。しかし、10年ぶりに戻った祖国は、彼女にとってもはや「知っている日本」ではなかった。

船を降りた瞬間、日本語の響きが懐かしくもあり、どこか遠いものにも感じられた。彼女が日本語を忘れていることに気づいたのは、家族と再会したときだった。母や兄弟たちが涙を流して迎えてくれたのに、彼女はうまく言葉を返せなかった。英語ならば、どんな思いでも伝えられるのに、日本語では言葉が詰まる。戸惑いと焦りが胸を満たした。

「私は、日本人なのに……。」

彼女にとって、日本は母国だった。しかし、言葉が通じないことによって、異国のようにも感じられた。

やがて、梅子は政府の支援を期待したが、帰国後に与えられるべき職はなかった。官費留学で学んだ男子学生には要職が用意されていたのに、女子留学生には何のポストもなかったのだ。彼女たちは、「国のために留学したはずなのに、戻っても居場所がない」という現実に直面する。

梅子は、やむなく伊藤博文の家に招かれ、通訳兼家庭教師を務めることになった。そこでは伊藤の妻や娘に英語を教え、華族女学校でも英語教師として採用された。しかし、彼女はそこで大きな壁にぶつかることになる。

華族女学校では、表向きは「女子の教育」を掲げていたが、実態は異なっていた。教えられるのは、英語といっても社交の場で役立つ程度のもの、数学や科学はほとんど重視されていなかった。学問を究めるのではなく、「将来、良い妻としてふさわしく振る舞えるようにすること」が目的とされていたのだ。

「女性は、高等な学問を学ぶべきではない。」

こうした価値観が学校の隅々にまで染み渡っていた。

授業中、梅子は生徒たちに「なぜ学ぶのか?」と問いかける。しかし、彼女の言葉に対する生徒たちの反応は鈍かった。彼女たちは、親や社会の価値観に縛られ、「勉強は花嫁修業の一環」と考えていた。

梅子の心の中には、苛立ちと悲しみが入り混じっていた。

「アメリカでは、女性が学び、自立することが当たり前だったのに……。」

しかし、日本ではそれが「異端」だった。

彼女が信じる教育の形と、日本社会が求める女子教育の形は、大きくかけ離れていた。

そんな梅子に持ち込まれたのが、縁談だった。

アメリカ留学中に知り合った海軍士官・世良田亮との結婚話は、周囲が強く勧めた。世良田は優秀な軍人であり、敬虔なクリスチャンでもあった。梅子と価値観を共有できる相手として、多くの人が「理想的な結婚」だと考えたのだ。

しかし、梅子の答えは決まっていた。

「私の人生は、家庭に収まるものではない。」

彼女の夢は、女子教育の未来を切り開くことだった。結婚すれば、家に入り、夫に仕えることが求められる。それは、彼女の人生の目的ではなかった。

世良田との結婚を断ると、彼女のもとには次々と新しい縁談が持ち込まれた。どれも、安定した生活を約束されるものばかりだった。しかし、彼女はすべて拒んだ。

やがて、彼女の選択は決まる。

1889年、25歳になった梅子は、安定した職と結婚の道を捨て、再びアメリカへと旅立った。

梅子が選んだのは、フィラデルフィア郊外にあるブリンマー大学。この大学は、当時のアメリカで最も革新的な女子高等教育機関の一つだった。

日本では、女子に許される学問は家政学などの実用的なものが中心だった。しかし、ブリンマー大学は違った。ここでは、女性も男性と同じように学問を探求できた。

梅子は、生物学を専攻することを決める。彼女が学んだのは、「カエルの発生」に関する研究だった。当時の日本では、女性が科学を学ぶこと自体が異例だった。しかし、梅子はあえてその道を選ぶ。

「女性にも、学問の自由があるべきだ。」

彼女は、教室の中で研究に没頭した。顕微鏡をのぞき込みながら、生命の神秘に触れ、理論を組み立てていく。

そして、彼女の研究成果は大きな評価を受けた。日本人女性として初めて、彼女の論文がイギリスの学術雑誌に掲載されたのだ。

ブリンマー大学の教授たちは、彼女の才能を高く評価し、「アメリカに残って研究を続けるべきだ」と勧めた。

しかし、梅子は学者の道を選ばなかった。

彼女の目指すものは、別にあった。

「私がやるべきことは、女子教育だ。」

アメリカで学んだ知識を、今度こそ日本の女子教育の発展に役立てるために。

彼女は、再び日本へ帰る決意を固めた。

そして、この決意こそが、日本初の女子高等教育機関「女子英学塾」設立へとつながるのだった。

女子英学塾の誕生と戦い

1892年、アメリカでの学びを終えた津田梅子は、日本へと帰国した。今度こそ、日本の女子教育を変えるためだった。しかし、待ち受けていたのは厳しい現実だった。

再び華族女学校で教鞭をとることになったものの、そこでは相変わらず「良妻賢母」教育が中心だった。女子に高等教育は必要ないという考えは根強く、学問を追求する場ではなく、「華やかな社交のための教育」が重視されていた。

梅子は焦りを感じた。日本には、女性が本格的に学べる場がない。ならば、自分で作るしかない。

1900年、ついに女子英学塾(現在の津田塾大学)を設立した。開校当初の学生はわずか10人。しかし、この小さな学び舎こそ、日本の女子教育の未来を担うものだった。

塾の教育方針は、当時の日本社会において異端とも言えるものだった。

女性も、自らの道を選び、学問を修めるべきだ。

それが、梅子の信念だった。

授業では、完璧な英語教育が求められた。

「No, no! Once more!」

発音が正しくなるまで、何十回でも繰り返させた。学生たちは厳しい訓練に耐え抜くしかなかった。時には、途中で辞めていく者もいた。だが、梅子は妥協しなかった。

いい加減な教育は、女子教育の発展を遅らせるだけ。

彼女の厳しさは、決して冷酷なものではなかった。そこには、日本の女性たちに真の教育を提供したいという、強い使命感があった。

しかし、塾の経営は厳しかった。学費だけでは運営がままならず、教員の給料も十分には支払えなかった。

そこで、梅子はアメリカの支援者たちに手紙を書き続けた。その数、月に300通にも及んだという。

教育を続けるためなら、どんな努力も惜しまない。

彼女の執念は、多くの支援者を動かした。フィラデルフィアの資産家メアリ・モリス夫人らが、塾の存続を支え続けた。

しかし、塾の経営が軌道に乗り始めた矢先、1917年、梅子の体調が悪化する。彼女の身体は、長年の激務とストレスで限界に近づいていた。

晩年と、今に続く影響

1917年、梅子は病に倒れる。彼女はそれまで、一日も休むことなく塾の経営と教育に全力を注いできた。しかし、その代償として、健康を損なってしまった。

療養を余儀なくされる中、彼女は日記にこう記している。

新しい苗木が芽生えるためには、ひと粒の種子が砕け散らねばならない。私と塾についても、そう言えるのではないか。

自分はもう一線から退くかもしれない。しかし、自分が蒔いた種は、次の世代の女性たちが育ててくれる——そう確信していた。

病に倒れた後も、梅子の教育方針は塾に根付いていた。彼女が直接指導することは減ったが、塾の卒業生たちは社会で活躍し、日本の女子教育の未来を担う存在となっていった。

1929年、64歳で死去。

彼女の葬儀には、多くの教え子や支援者が集まった。昭和天皇・皇后からも祭祀金が下賜され、日本社会に与えた影響の大きさを物語っていた。しかし、彼女が残したものは、それだけではなかった。

彼女の築いた女子英学塾は、戦後の学制改革を経て、津田塾大学へと発展する。

そして今もなお、梅子の意志を受け継ぐ女性たちが、学び続けている。

Book

漫画:

自伝・伝記:

関連する場所:

参考文献:

津田梅子 – Wikipedia

津田塾の歴史|津田塾大学

津田梅子(新紙幣=津田塾大学創設者)は日本初のリケジョだった…歴史通の読売新聞ベテラン記者が考察 : 読売新聞