失敗のない人生なんて面白くないですね

夢と情熱が生んだ革命家

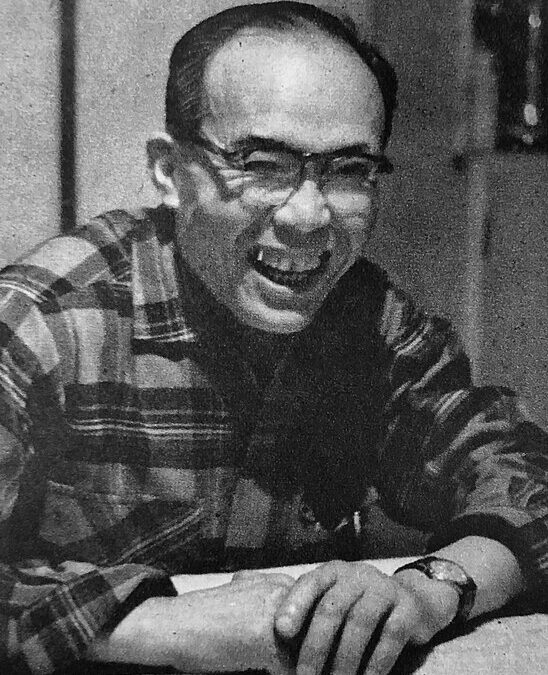

本田宗一郎

の生涯

ある日、一台の自動車が静岡の小さな村を走った。その瞬間、一人の少年の心は強く揺さぶられた。鋼鉄の馬が轟音を響かせながら進む姿は、まるで未来を見せる魔法のようだった。少年の名は、本田宗一郎。彼はその日から、機械に心を奪われることになる。

後に、後に世界のモビリティ産業を変革する男となる。しかし、彼の出発点は決して恵まれたものではなかった。数々の失敗、戦争、経済危機、そして技術者としての信念と経営者としての現実の狭間で苦しんだ日々。それでも彼は、挑戦することをやめなかった。

炎のような少年時代

1906年11月17日、本田宗一郎は静岡県磐田郡光明村(現在の浜松市天竜区)で生まれた。父・儀平は鍛冶屋を営み、母・みかはその仕事を支えながら家を守る。家業は順調で、貧しさに苦しむことはなかったが、決して裕福な暮らしではなかった。

宗一郎は幼い頃から、機械や道具に興味を持つ子どもだったという。家の仕事を手伝いながら、父が鍛造する鉄を眺め、道具の仕組みを理解しようとした。そして、彼の好奇心を決定的に形作る出来事が訪れる。

ある日、村に一台の自動車がやってきたのだ。見たこともない乗り物が、黒煙を上げながらゴトゴトと動く。それを見た宗一郎は、その場から動けなくなった。鋼鉄の塊が人間の力を超えて動く様子に、心が燃えるような興奮を覚えたのだ。

さらに彼の好奇心を刺激したのが、アート・スミスの曲芸飛行だった。宗一郎は自転車に乗り、遠く離れた浜松の練兵場まで飛行機を見に行った。その姿を見て、彼は思った。「自分もこんなものを作りたい」と。

学校では決して成績が優秀ではなかった。しかし、彼の頭の中には常に「作ること」への情熱が渦巻いていた。普通の子どもが教科書の文字を追っている間、彼は機械の仕組みを考えていた。そして、より大きな世界を知るため、彼は15歳で上京を決意する。

師匠との出会いと、自動車との格闘

1922年、本田宗一郎は東京・湯島にある自動車修理工場「アート商会」に弟子入りする。当時の丁稚奉公とは、現代で言えばインターンシップのようなものだが、その待遇は決して甘くない。半年間、彼に与えられた仕事は、社長の子どもの子守ばかりだった。

「自動車を直したくて来たのに、これじゃ何も学べないじゃないか」。そう思いながらも、彼は焦らなかった。じっと機を待ち、やがて修理の現場に立つ機会を得る。

この工場では、最先端の技術が詰まった自動車が次々と持ち込まれた。宗一郎は、夢中になってその構造を学び、エンジンを分解し、直す技術を磨いていく。そして彼の才能はすぐに花開く。社長の榊原郁三がレーシングカーの製作に挑むと、その開発を手伝う機会を得たのだ。

あるとき、消防車の修理依頼があり、彼は単独で盛岡まで派遣される。しかし、現場に着いた彼を見た消防署員たちは落胆した。「こんな若造に修理なんてできるのか?」という視線。それでも宗一郎は黙々と作業を進め、見事に修理を成功させる。その瞬間、彼を見る目が変わった。「技術の前に人は平等である」。この体験は、後の彼の人生観を大きく形作るものとなった。

21歳になると、ついに独立のチャンスが訪れる。アート商会での6年間の経験を活かし、浜松に「アート商会浜松支店」を設立。ここから、彼の挑戦が本格的に始まる。

戦後の混乱期、日本では実用的な移動手段への需要が高まっていた。本田宗一郎は、より多くの人々に手頃な移動手段を提供することを考え、エンジン付き自転車の開発に取り組む。その後、1948年に「本田技研工業株式会社(ホンダ)」を設立。二輪車の開発に注力し、1950年代には「スーパーカブ」が誕生。耐久性が高く、扱いやすいこのバイクは、国内外で爆発的な人気を博した。

1960年代に入ると、ホンダはさらに大きな挑戦に踏み出す。二輪車の成功を背景に、四輪自動車市場への参入を決断。1963年には「T360」という軽トラック、続いて「S500」というスポーツカーを発表。1972年には「シビック」を発売し、本格的に四輪事業へと乗り出した。

そして、1973年10月、世界経済を揺るがす出来事が起こる。第四次中東戦争をきっかけに、OAPEC(アラブ石油輸出国機構)が原油価格を急騰させる石油ショックが発生。日本は石油の大半を中東から輸入しており、原油価格の高騰は日本経済全体に深刻な影響を与えた。物価は急上昇し、企業の経営は圧迫され、日本全体が不況の波に飲み込まれた。

ホンダもこの荒波を避けることはできなかった。特に二輪車市場は打撃を受け、四輪事業へのさらなる投資の必要性が高まっていた。新たに社長に就任した河島喜好は、この未曾有の危機を乗り越えるため、ホンダの経営戦略を転換する決断を下した。

低燃費・高性能の時代へ

石油ショックを受け、自動車業界は燃費の良い車の開発を余儀なくされた。ホンダはすでに排ガス規制への対応としてCVCCエンジンの開発に取り組んでいたが、燃費性能の向上にも注力することとなった。

1973年に発表されたホンダ・シビックは、その代表例となる車だった。シビックはコンパクトながら室内空間が広く、燃費性能が優れていた。このシビックに搭載されたCVCCエンジンは、1975年に世界で最も厳しいとされたアメリカのマスキー法をクリアすることに成功し、世界中の自動車メーカーを驚かせた。

CVCCエンジンは触媒を必要とせずに排ガスを浄化する技術で、これによりホンダはアメリカ市場で大きな信頼を得た。特に燃費と環境性能を求めるユーザー層に支持され、ホンダの四輪事業は飛躍的に成長を遂げた。

世界のホンダへ

シビックの成功を受け、ホンダはさらなるグローバル展開を推進した。特にアメリカ市場では、オイルショックの影響で燃費の良い日本車が人気を集めるようになり、ホンダはこの波に乗った。

1979年、ホンダはアメリカ・オハイオ州に初の現地生産工場を設立。これにより、ホンダは単なる日本の自動車メーカーから、「現地で生産し、現地で販売する」グローバル企業へと変貌を遂げた。

また、1980年代にはホンダ・アコードがアメリカで販売台数トップを記録するなど、ホンダの四輪事業は飛躍的な成長を遂げた。この成功により、ホンダはトヨタ・日産と並ぶ世界的な自動車メーカーとしての地位を確立した。

本田宗一郎の引退と晩年

ホンダが世界企業へと成長する中、本田宗一郎は1983年に取締役を退き、名誉職である最高顧問に就任する。

本田は晩年もホンダの動向に関心を持ち続けていたが、経営には一切口を出さなかった。「会社は若い世代に任せるべきだ」という信念を持ち、自ら第一線を退いたのである。

1989年、本田はアジア人として初めてアメリカの「自動車殿堂」入りを果たす。この栄誉を受けた本田は、授賞式の帰国後、かつての相棒・藤沢武夫の位牌にメダルをかけ、「これは俺たち二人のものだ」と語ったという。

1991年8月5日、本田宗一郎は肝不全のため84歳でこの世を去った。葬儀は遺言通り家族だけで静かに執り行われた。彼は「自分の葬儀で渋滞を起こしたくない」と考え、社葬を望まなかったのである。

Book

漫画:

自伝・伝記:

おすすめの本:

参考文献:

本田宗一郎 – Wikipedia

第1章 経営 第1節 創業と開拓の時代 | 本田技研工業 75年史 | ヒストリー | Honda 企業情報サイト

Microsoft Word – 5本文26 本田