牛になる事はどうしても必要です。

われわれはとかく馬になりたがるが、牛にはなかなかなり切れないです。

僕のような老猾なものでも、

ただいま牛と馬とつがって孕める事ある相の子位な程度のものです。

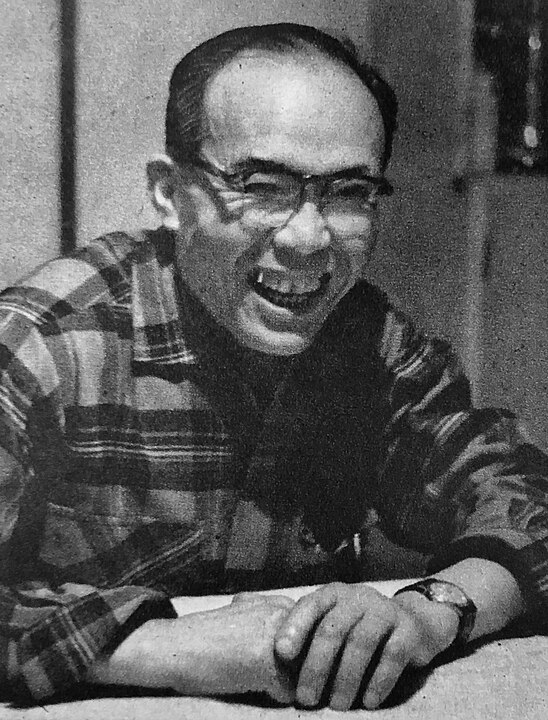

孤独な魂が描いた近代日本の文学世界

夏目漱石

の生涯

夏目漱石は、近代日本文学を語るうえで欠かせない存在である。彼の作品は、現代に生きる私たちにも鮮烈な印象を与え続け、誰であれ一度は学校の教科書で読んだことのある作家である。『吾輩は猫である』『坊っちゃん』『こころ』などの小説は、時代を超えて読み継がれている。その中で彼が描いた知識人の孤独やエゴイズムの問題は、今もなお多くの読者の共感を呼んでいる。漱石が生涯をかけて問い続けたのは、人間の生き方、社会との関わり方、そして自己の在り方だった。彼の文学が世界的にも評価されるのは、その探求が国や文化を超えて普遍的なテーマであったからにほかならない。

孤独と学びの狭間で

夏目漱石(本名・夏目金之助)は1867年、江戸の名主の家に生まれた。しかし、彼の幼少期は決して恵まれたものではなかった。誕生した時点で、すでに家族の状況は複雑だった。漱石の父・夏目直克は江戸の牛込から高田馬場一帯を治める名主であり、家は裕福だったものの、漱石が生まれた頃には明治維新の動乱が押し寄せ、旧来の支配階級の地位は揺らぎつつあった。また、母・千枝は漱石を高齢出産したことを恥じ、生まれてすぐに彼を四谷の古道具屋に里子に出すという決断を下した。

その後、彼は父の知人である塩原家に養子に出されるが、そこでも安定した生活は得られなかった。養父である塩原昌之助には溺愛されたものの、それが「老後の扶養を見込んでのもの」だと幼いながらも悟り、心の奥に警戒心を抱えるようになったという。そして、9歳の時に養父母が離婚すると、漱石は実家に戻ることになったが、今度は実父と養父の対立に巻き込まれ、21歳まで夏目家への正式な復籍ができなかった。

教育への道と文学への目覚め

家庭の事情が不安定だった一方で、漱石は幼い頃から学問に強い関心を持っていた。1874年(明治7年)、戸田学校に入学するが、その後も市ヶ谷学校や錦華小学校へと転校を繰り返し、落ち着かない学業生活を送ることになる。

12歳で東京府第一中学校に進むと、漢学に傾倒し、中国の古典に深い興味を抱く。しかし、大学進学には英語が必須であったため、漢学を諦め、英学へと方向転換した。当初は英語を苦手としていたが、次第にその魅力に引き込まれ、後の英文学研究への道が開かれていった。

また、この時期に運命的な出会いを果たす。それが、のちに日本の俳句を革新する正岡子規との交流である。

子規は漱石より2歳年上であり、彼の文才と人間的魅力は漱石にとって大きな刺激となった。二人はお互いに影響を与え合いながら、俳句や漢詩を通じて文学的な感性を育てていった。漱石が「漱石」という号を使い始めたのもこの頃であり、これは中国の故事「漱石枕流」に由来する。この故事は、誤った発言を無理に正当化する負け惜しみの強さを表すものであり、自分の偏屈な性格を自嘲する意味が込められていた。

英学への転向と大学進学

漱石は一度漢学の道を志すが、家族の期待や時代の流れを考慮し、最終的には英学へと進むことを決意する。1883年(明治16年)、彼は神田駿河台にあった英学塾・成立学舎に入学し、ここで英語の学習に本格的に取り組む。英語に関しては、最初は苦手意識を持っていたものの、勉強を続けるうちに頭角を現し、やがて「天才的」と評されるほどの実力を身につけるようになる。特に、彼の英語の読解力と翻訳の技術は秀逸であり、教師や仲間たちを驚かせたという。

1884年(明治17年)、大学予備門(のちの第一高等中学校)に入学。この時期に学業で優れた成績を収めるだけでなく、詩や文学にも興味を広げていった。この頃の漱石は、学業に没頭する一方で、家族の期待と自らの志望との間で葛藤を抱えていた。長兄・大助は病気を抱えながらも、漱石に立身出世を求め、学業に専念することを強く勧めていた。しかし、漱石自身は形式的な成功よりも、自らの内面を深く探求することに関心を抱くようになっていた。

この大学予備門時代には、多くの才能ある仲間と出会った。中でも、後に満鉄総裁となる中村是公や、文学研究者となる芳賀矢一らと交流を持ち、彼らと「十人会」という勉強会を結成する。こうした仲間たちとの交流は、漱石の知的好奇心をさらに刺激し、彼の思索をより深めることに寄与した。

文学の道への第一歩

1890年(明治23年)、漱石は東京帝国大学の英文科に入学する。このとき、同級生は彼一人だけであり、彼は孤独な環境の中で英文学の研究に没頭することになる。この頃から彼は厭世的な思考を深め、精神的な不安を抱えるようになった。加えて、家族の中でも相次いで不幸が訪れる。長兄・大助が病死し、さらに次兄・栄之助も亡くなった。この連続する喪失は、漱石の精神に大きな影響を与え、彼の文学観にも深く関わっていくことになる。

大学時代の漱石は、英文学の研究に励む一方で、自らの内面の苦悩を詩や随筆に託すようになっていく。1891年(明治24年)には、J・M・ディクソン教授の依頼を受け、『方丈記』の英訳に取り組む。この経験を通じて、彼は日本文学と英文学の比較を意識するようになり、後の文学観にも影響を及ぼすことになる。

英文学への没入と葛藤

大学卒業後、漱石は英語教師としての道を歩み始める。最初に東京高等師範学校で教壇に立ち、教育者としての経験を積んだが、自身の学問的関心と教育現場とのギャップに戸惑いを感じることもあった。その後、1895年には愛媛県尋常中学校(現在の松山東高校)に赴任。松山は旧友・正岡子規の故郷であり、滞在中は子規と俳句に精進しながら、文学的な刺激を受ける日々を過ごした。翌年には熊本の第五高等学校へと移り、教授として英語を教えることになるが、そこでの生活も決して順風満帆とはいかなかった。

この頃、貴族院書記官長・中根重一の長女である鏡子との縁談が持ち上がり、結婚に至る。しかし、新婚生活は波乱含みだった。漱石は文学と英語教育に没頭し、鏡子は慣れない環境と流産のショックにより精神的に不安定になっていく。夫婦間のすれ違いは、のちに鏡子が投身自殺を図るほどに深刻なものとなった。漱石自身もまた、教師としての職務に葛藤を抱え、神経衰弱に悩まされるようになっていく。

1900年、文部省の命によりイギリス留学が決まる。英文学研究のための留学だったが、漱石は現地で深い孤独に陥り、次第に精神的に追い詰められていく。ロンドン大学に籍を置き、個人教授のもとでシェイクスピアなどを学ぶが、西洋の学問体系に馴染めず、やがて講義の出席をやめ、下宿に閉じこもるようになった。周囲との交流を断ち、独力で英文学の本質を探求しようとする彼の姿勢は、次第に極端なものとなり、ついには「夏目発狂」の噂が立つほどの精神的な危機に陥る。

しかし、この極限状態の中で、漱石は「自己本位」という考えにたどり着く。西洋の学問を無批判に受け入れるのではなく、自らの視点で英文学を捉え直すことが必要だと確信するに至った。この思想は、後に彼の文学理論や創作活動の土台となり、帰国後の作家としての歩みに大きな影響を与えることになった。

作家への転身と精神の病

1903年に帰国した漱石は、東京帝国大学で小泉八雲の後任として英文学を教えることになる。しかし、彼の講義は分析的で硬質なものであり、学生たちには不評だった。前任者である八雲の講義は詩的で魅力に富んでいたため、学生たちは「八雲留任運動」を起こし、漱石の就任を快く思わない者も多かった。このような職場環境の中で、漱石は次第に精神的な負担を抱え、神経衰弱の症状が悪化していく。

そんな折、旧友であり俳人の高浜虚子が漱石に小説執筆を勧める。虚子は、創作活動が漱石の精神の安定につながると考えたのだった。そして、この助言がきっかけとなり生まれたのが、『吾輩は猫である』である。1905年、『ホトトギス』に掲載されたこの作品は、皮肉とユーモアを交えた独特の作風で大きな話題を呼び、漱石は作家としての第一歩を踏み出す。

その後、『坊っちゃん』『草枕』と次々に作品を発表し、彼の名声は文学界に広まっていった。特に『坊っちゃん』は、痛快な語り口と庶民的な価値観が読者に受け入れられ、大衆的な人気を獲得する。しかし、その裏で漱石自身は作家としての道に対しても葛藤を抱え続けていた。英文学者としての道を捨て、創作に没頭することに対する迷いや不安は、精神の不安定さをさらに助長するものでもあった。

そして1907年、漱石はついに東京帝国大学の職を辞し、朝日新聞社の専属作家となるという大きな決断を下す。この決断は、当時の知識人社会では異例のことだった。安定した大学教授の地位を捨て、一新聞社の作家になるという道は、多くの人にとって理解しがたい選択だったが、漱石はここで初めて「職業作家」としての人生を本格的に歩み始めたのだった。

エゴイズムの追求から「則天去私」へ

漱石の作風は、次第に人間の内面に深く切り込むものへと変化していく。前期三部作(『三四郎』『それから』『門』)では、近代的な個人の自我の確立と、その矛盾や苦悩を描き出した。『三四郎』の主人公は、時代の変化に戸惑いながらも、理想と現実の間で揺れ動く若者である。『それから』では、知識人が社会の中でどのように生きるべきかを問い、『門』では、罪の意識と過去に縛られた人間の苦悩が描かれた。

後期三部作(『彼岸過迄』『行人』『こころ』)に入ると、漱石の関心はさらに深く人間のエゴイズムと孤独へと向かう。特に『こころ』では、「先生」が抱える罪の意識と、自らのエゴがもたらす孤独が、読者に強い印象を与える作品となった。漱石は、人間が自己中心的な思考を持つ限り、真の幸福を得ることはできないという問いを投げかけている。

晩年の彼は、自己の内面をさらに突き詰め、「則天去私」という境地にたどり着く。これは、自我や執着を捨て、自然の流れに身を委ねるという思想であり、彼の精神的な到達点でもあった。しかし、それを十分に表現しきる前に、彼の人生は終わりを迎えてしまう。

遺作となった『明暗』は、この「則天去私」の思想を反映する試みの作品だった。しかし、1916年12月9日、漱石は胃潰瘍の悪化により、49歳の生涯を閉じる。『明暗』は未完のまま残されたが、その作品に込められた問いは、今なお多くの読者を惹きつけ続けている。

Book

漫画:

自伝・伝記:

おすすめの本:

おすすめの場所:

参考文献:

夏目漱石 – Wikipedia

夏目漱石生い立ち:新宿区

夏目漱石|日本近代文学大事典|ジャパンナレッジ

夏目漱石資料デジタルアーカイブ | 県立神奈川近代文学館

夏目漱石:世界中で読み継がれる永遠の現代作家 | nippon.com