世界に、不要のものなし

「つながり」を見出す巨人

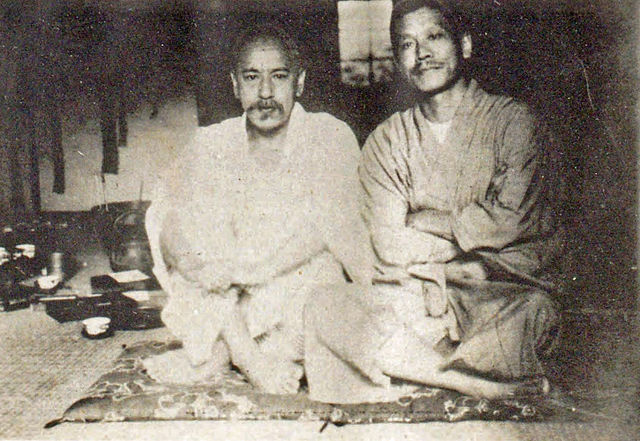

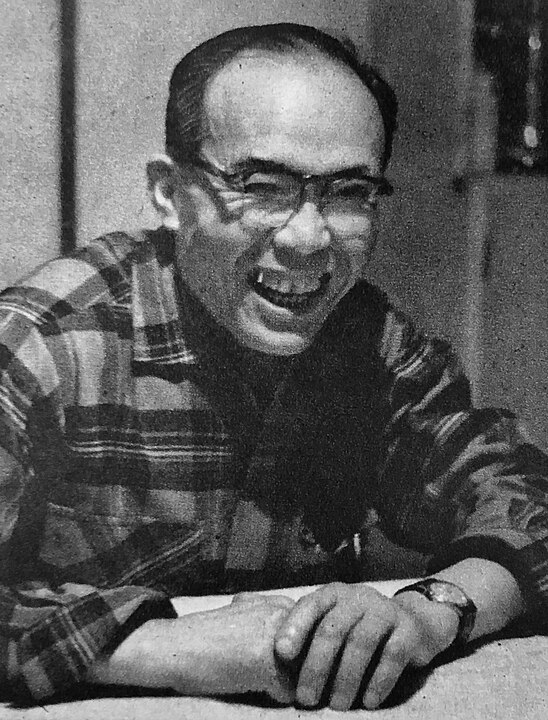

南方熊楠

の生涯

南方熊楠(みなかた くまぐす)は、博物学、生物学、民俗学といった幅広い分野で顕著な業績を残し、現代でもなお「知の巨人」として高く評価されている。彼は、粘菌や隠花植物の研究を通じて、生物同士が複雑に結びつき、互いに影響を及ぼし合う現象を明らかにした。これは、のちに「生態系」という概念として体系化され、自然界におけるつながりやバランスを重視するエコロジー(生態学)の基礎的な視点へとつながっていく。

熊楠の思想の根幹には、あらゆる物事の相互作用とつながりを重視する「縁起的世界観」があった。彼は粘菌の観察を通じて、個々の存在が孤立しているのではなく、互いにネットワークを形成しながら生命活動を営んでいることを見出した。その世界観は、曼荼羅のように有機的な全体性として表現され、万物が相互に関連し合う壮大なつながりを示している。

この思想は、現代におけるシステム思考やエコロジーの発展にも影響を与えており、さらには人間関係や社会構造の理解にも応用可能な普遍的な洞察を提供している。

和歌山の天才少年

南方熊楠は、1867年(慶応3年)4月15日、和歌山城下町の橋丁(現・和歌山市)で、金物商を営む南方弥兵衛とすみの次男として生まれた。幼少期に、南方家が信仰していた藤白神社で名前を授けられ、「熊」と「楠」の二文字が選ばれた。これは、「藤白の『藤』、熊野の『熊』、藤白神社の大楠の『楠』から名をもらうと健康で長生きする」という信仰に基づくもので、特に体が弱かった熊楠には、強く健康に育つことを願い、この二文字が与えられた。

熊楠は、この特別な名前に強い魅力を感じ、「自分は自然と深く結びついている存在だ」という意識を持つようになった。彼は、「熊」と「楠」という文字が象徴する自然との関わりを自分自身と重ね合わせ、そこに自分のアイデンティティを見出したのだ。

家には商品の包装用に使われる反古紙が山積みになっており、熊楠はその紙に書かれた文字や絵を読み漁ったといわれている。特に父の前妻の兄が学問好きであり、その残した書物を幼少期から読み込んでいたことが、彼の驚異的な記憶力と知識欲を育んだようだ。学校に入る前から漢字を暗記していた熊楠は、寺子屋や漢学塾、心学塾に通い、文字や知識の世界に没頭していく。

熊楠は幼少期から強烈な個性を持っていた。興味のない科目には一切注意を払わず、教師に叱られることも多かったが、一方で興味のある分野には異常な集中力を発揮した。また、驚異的な記憶力を持ち、書物を見た内容をそのまま記憶し、筆写できるほどの才能を持っていた。

既成概念を超える「在野の学者」への道

1883年、和歌山中学校を卒業した熊楠は、上京して共立学校(現・開成高校)に入学する。当時の共立学校は、東京大学(当時の大学予備門)への進学を目指す名門校であり、熊楠も学問への意欲を燃やしていた。そこで彼は、世界的な植物学者バークレイが菌類を6,000点収集したという話を耳にし、その偉業を超える「7,000点の採集を達成する」という目標を掲げる。これが、彼の学問に対する情熱と探究心を大きく刺激し、生涯にわたる研究の原動力となった。

翌1884年、大学予備門(後の東京大学)に進学するが、熊楠の関心は試験勉強よりも遺跡発掘や菌類の標本採集に向けられていた。彼は、「自分の興味に従って学ぶ」という独自のスタイルを確立したが、その結果、試験に合格できず中退することになる。日本の教育制度に窮屈さを感じた熊楠は、より自由な学びの場を求めて渡米を決意する。

1892年、熊楠はイギリスに渡り、大英博物館で研究生活を開始する。ここで彼は、東洋と西洋の知識を融合させる独自の学問スタイルを築き上げた。9言語を駆使して文献を読み漁り、「ロンドン抜書」と呼ばれる膨大なノートを作成する。この記録から、熊楠が幅広い分野の知識を結びつけながら独創的な思考を深めていく過程を伺うことができる。

逆境を超えて学問を貫く強靭な意志

1898年、熊楠は大英博物館で日本人に対する差別発言を受けたことに激しく憤り、暴力事件を起こしてしまう。その結果、博物館への出入りを禁止され、貴重な学問の場を一時的に失うという大きな試練に直面した。しかし、この挫折は彼にとってただの失敗では終わらなかった。「自分の信念を貫くこと」の重要性を痛感し、逆に学問への情熱と意志をさらに強くするきっかけとなった。

その後、14年にわたる海外生活を終え、熊楠は帰国する。しかし、日本の学界は正式な学位を持たない彼に対して冷ややかな態度を取った。これに対し熊楠は、在野の学者として独自の道を歩むことを決意する。「権威に縛られず、自由な発想で学問を追求する」という姿勢は、彼の学問観を象徴するものとなり、後の粘菌研究や民俗学の発展に大きな影響を与える原動力となる。

曼荼羅的世界観とエコロジーの先駆け

熊楠の思想は、「全ての物事が有機的に関連し合っている」という曼荼羅的な世界観に集約される。これは、粘菌の観察から得た「個体が連携して一つの生命体として機能する」という生態系の理解に基づいている。また、仏教の「縁起」思想を取り入れ、因果関係を超えた相互作用のネットワークを提唱した。

彼は、この曼荼羅的な世界観を「南方マンダラ」として表現し、物事を部分的に捉えるのではなく、全体のつながりの中で理解することの重要性を説いた。この思想は、現代のエコロジーやシステム思考の先駆けとなり、生命の多様性や共存を考える基盤となっている。

思想を現実に、自然保護運動と現代への遺産

晩年、南方熊楠は和歌山県田辺町に居を構え、自然保護活動に力を注いだ。特に注目すべきは、神社合祀反対運動への取り組みである。当時、明治政府の政策によって多くの神社が統合され、それに伴い「鎮守の森」と呼ばれる神社周辺の森林が伐採される危機に直面していた。熊楠は、これらの森が生態系の宝庫であり、地域の文化や信仰と深く結びついていることを訴え、合祀に強く反対した。

彼の活動は、単なる自然保護運動にとどまらず、「あらゆる存在がつながり、共存する」という深い思想を社会に根付かせる役割を果たした。この考え方は、現代のエコロジー運動の先駆けとされ、生態系のつながりとその重要性を訴える先見的な取り組みとして高く評価されている。

しかし、熊楠の晩年は身体の衰えと記憶力の低下との闘いでもあった。彼はそれでも研究を続け、最後の瞬間まで知識の探求を諦めなかった。1941年(昭和16年)12月29日、彼は自宅で永眠した。死因は萎縮腎であった。

最期の時、家族が医者を呼ぼうとした際、熊楠は「紫の花が消えるから」と言って医者を呼ぶことを拒んだと伝えられている。この言葉は、彼が自然と深く結びついた人生を送ってきたことの象徴とも言われ、自然の摂理に従って静かに生を終えるという彼の意志を示していると解釈されている。

Book

漫画:

自伝・伝記:

おすすめの本:

※旧字体で読みにくい

参考文献:

南方熊楠紹介 – 南方熊楠記念館

南方熊楠 – Wikipedia

南方熊楠—日本人の可能性の極限 | nippon.com