歴史は王族の庶子の名を記すが、

小麦の起源は語らない

自然への情熱が生んだ『昆虫記』の世界

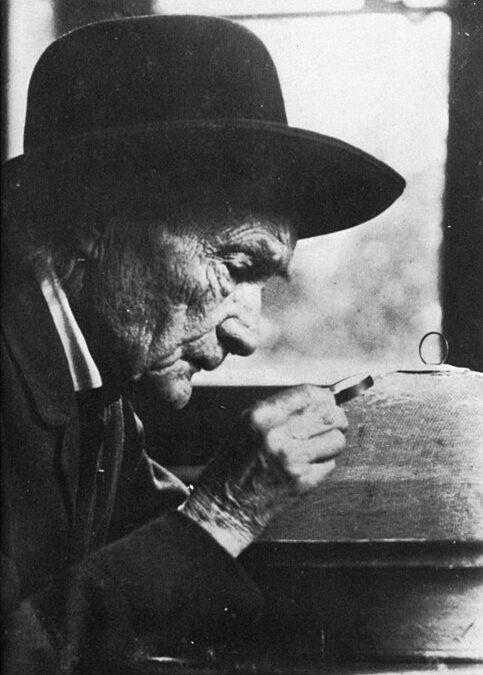

アンリ・ファーブル

の生涯

ジャン=アンリ・ファーブルの物語は、自然界の神秘に心を奪われた一人の男の軌跡である。彼の研究は、単なる知識の探求にとどまらなかった。観察と思索を重ねながら、「生命とは何か」という問いに向き合い続けた壮大なものだった。彼の著作『昆虫記』は、単なる学術書ではなく、読者に自然界の神秘と美しさを新たに認識させる力を持っている。

自然との最初の邂逅

1823年12月21日、南フランスのアヴェロン県サン・レオンという小さな村にジャン=アンリ・ファーブルは生を受けた。幼い頃、彼は父の経済的な困窮により、祖父母の元に預けられ、そこで大自然の懐に抱かれた生活を送った。ブナの森。苔むした地面。空を舞う鳥たち。幼いファーブルの感性は、この環境で鋭く研ぎ澄まされていく。彼にとって自然は、ただの風景ではなく、謎めいた書物のようなものだった。キノコの多様な姿や虫たちの小さな営みに胸をときめかせるその経験は、のちに彼の観察眼の原点となる。

しかし、現実は厳しかった。父の事業失敗により、14歳で学校を中退。家族は各地を転々とし、彼は肉体労働で日々をしのぐことを余儀なくされる。だが、その苦難の中でも、ファーブルの学びへの情熱は消えることはなかった。15歳のとき、アヴィニョン師範学校の試験に挑戦し、首席で合格する。このときから、彼は学問という新たな世界に足を踏み入れることになった。

学問とキャリアの形成 — 科学と教育への情熱

アヴィニョン師範学校での学びは、ファーブルにとって単なる知識の習得の場にとどまらなかった。それは、彼自身の知的探求心と自律的な学びへの情熱が燃え上がる舞台だった。規則に縛られた形式的な授業に対して、彼はすぐに物足りなさを感じるようになる。与えられたカリキュラムに安住することなく、彼は自らの好奇心を頼りに、自由に学びの領域を広げていった。特に博物学とラテン語の研究に没頭し、博物学では自然界の複雑な仕組みへの驚きを深め、ラテン語の学習を通じて古代の知識や哲学に触れ、その知的好奇心をさらに刺激した。彼の学びは、単なる試験対策ではなく、知識の根源に迫るための探求だった。

卒業後、カルパントラの小学校で教師としての第一歩を踏み出す。そこでの生活は、決して裕福でも華やかでもなかったが、彼にとって最も重要だったのは、生徒たちと自然の中で過ごす時間だった。ある日、生徒たちがカベヌリハナバチの巣から蜜を集めている光景を目にした瞬間、彼の中で長く眠っていた「自然観察者」としての本能が突如として目覚める。

それはただの微笑ましい遊びの光景ではなく、生命の営みの神秘に満ちた一つの小宇宙だった。蜜を求める生徒の無邪気な手と、その行動を黙って受け入れるハチたちの巣作りの知恵。そこに潜む緻密な秩序と本能の働きに、ファーブルは強烈な興味を抱く。彼にとって、この一瞬は自然界の奥深さに対する畏敬の念を新たに刻み込む出来事となった。

その後、彼は自らの学びをさらに深めるべく、独学で数学と物理学の学士号を取得する。この努力は、単に知識を増やすためではなく、自然界の現象をより精密に理解するための手段だった。自然の仕組みを解き明かすためには、数式や理論だけではなく、現象を正確に測り、記述する力が必要だったからだ。そして25歳で、彼はコルシカ島の物理学教師として赴任することになる。未知の土地での新たな挑戦は、彼にさらなる成長の機会をもたらした。

コルシカ島での生活は、ファーブルにとって学問的にも精神的にも豊かなものだった。ここで彼は、植物学者エスプリ・ルキアンや博物学者モカン・タンドンと出会い、彼らとの交流を通じて、博物学の奥深さに本格的に目覚めていく。

ルキアンとタンドンは、ファーブルにとって単なる学問の師ではなく、自然と向き合う姿勢そのものを教える存在だった。彼らの影響を受ける中で、ファーブルは自らも自然観察の現場に身を置き、昆虫や植物の生命の営みを深く理解しようとするようになる。

この新たな情熱が実を結ぶまでに、時間はかからなかった。30歳のとき、彼は博物学の博士号を取得し、昆虫学の研究論文を次々に発表していくことになった。特に狩りバチの研究においては、彼独自の実験手法と鋭い観察眼によって、昆虫の本能的な行動の精巧さを解明し、その功績はフランス学士院の実験生理学賞という形で認められることとなる。この受賞は、単なる学問的な成功ではなかった。彼にとっては、自らの努力と情熱が、ようやく社会から認められた瞬間だったのである。

不遇と挫折を超えて

学問的な成功とは裏腹に、ファーブルの生活は常に困窮していた。教師としての収入はわずかで、家族を養うために日々苦労を強いられた。だが、その不遇の中で彼を救ったのは、昆虫学への情熱だった。ある冬の夜、偶然手にしたレオン・デュフールの論文が、ファーブルの運命を決定づけた。昆虫の行動をただ観察するのではなく、その「意味」を探るという新たな研究手法との出会いが、彼に新たな視座を与えたのだ。

だが、進化論に対する批判は、彼の学問的評価に影を落とすこともあった。狩りバチの習性に見られる「本能」の精巧さが、進化論では説明しきれないと考えた彼は、ダーウィンの理論に対して鋭い疑問を呈した。この姿勢は一部の科学者からの批判を招いたが、彼はあくまで自らの観察に基づく信念を曲げることはなかった。

『昆虫記』という偉業

ファーブルの真の偉業は、何と言っても『昆虫記』である。この作品は単なる学術書という枠を軽々と超え、自然界の神秘を詩的かつ文学的に描き出した、まさに一大叙事詩と言える。単なる研究成果の羅列ではなく、そこに記されたのは、彼自身の深い観察眼と、自然への敬意、そして生命の営みに対する限りない驚きだった。読者はページをめくるごとに、彼の目を通して昆虫たちの世界に引き込まれ、その精巧で複雑な生態系の中に潜む、驚くべき秩序と本能の妙に触れることになる。

ファーブルは、昆虫たちの行動を単なるデータとして記録するのではなく、その背後にある「意味」に迫ろうとした。彼が観察したのは、自然界の小さな奇跡だったが、その一つひとつに対するまなざしは、まるで壮大な宇宙の謎に挑むかのように深く鋭いものだった。彼の研究手法は、それまでの自然観察とは一線を画すものだった。昆虫の行動をただ眺めるだけでなく、意図的に条件を操作し、実験を通じてその反応を検証するという、現代の行動生態学の先駆けとなるアプローチを確立したのだ。

その代表的な研究の一つが、ヌリハナバチの帰巣実験である。ファーブルは自宅の庭で飼育していたヌリハナバチに目印となる塗料を塗り、その個体を巣から4kmも離れた川原で放した。普通ならば、これだけの距離は小さな昆虫にとっては帰還不可能と思われた。しかし、驚くべきことに多くのハチは、時間をかけて再び自らの巣に戻ってきたのだ。この結果は、昆虫が持つ帰巣本能が単なる偶然や視覚的記憶に基づくものではなく、極めて精密で強力な「内なるナビゲーションシステム」によって支えられていることを示唆していた。ファーブルはこの発見に対して驚嘆し、同時に、自然が持つ計り知れない力に対する畏敬の念を深めた。

さらに、オオクジャクヤママユの研究も、彼の革新的な発見の一つとして知られている。ファーブルは、夜間にメスのヤママユを部屋の中に置き、窓を開け放っておくという実験を行った。すると、翌朝には数十匹ものオスのヤママユがその部屋に集まり、乱舞していた。彼はこの現象から、メスのヤママユが特定の化学物質を空気中に放出し、それがオスを引き寄せていることを突き止めた。これは、現在でいうフェロモンの存在を示唆する発見であり、その後の化学生態学の発展に大きな影響を与えることになる。昆虫の微細な行動の中に、化学的なコミュニケーションの存在を見出したこの洞察は、当時としては画期的であり、自然界の精緻なメカニズムを解明する重要な手がかりとなった。

『昆虫記』は単なる科学的報告書ではなく、生命の神秘に対する感動を読者と共有するための作品であった。ファーブルは、昆虫の生態を観察する中で、単なる本能による行動にとどまらない、ある種の知恵や意志を感じ取っていた。そこには、無機質な「データ」の羅列では表現しきれない、自然への深い共感と畏敬の念が込められているのが読み手にはありありと感じることができるもになっている。

晩年とその影響 — 静かな終焉と永遠の遺産

1879年、ファーブルは南仏セリニャンの地に腰を落ち着け、そこを「アルマス(荒れ地)」と名付けた。彼にとって、ここは単なる住処ではなく、理想の研究環境であった。庭には世界中から集めた植物が植えられ、その静寂の中で彼は昆虫たちの営みに心を寄せ、研究と執筆に没頭する日々を送る。

彼の晩年は、ようやく社会的な認知と尊敬を得る時期でもあった。1910年には、フランス大統領レーモン・ポアンカレから年金とレジオンドヌール勲章を授与される。1915年10月11日、91歳でその生涯を閉じた。

Book

漫画:

自伝・伝記:

おすすめの本:

参考文献:

ジャン・アンリ・ファーブル – Wikipedia

NPO法人 日本アンリ・ファーブル会 │ アンリ・ファーブルに学ぶ

埼玉大学図書館