柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺

俳句と短歌を革新した文学の革命児

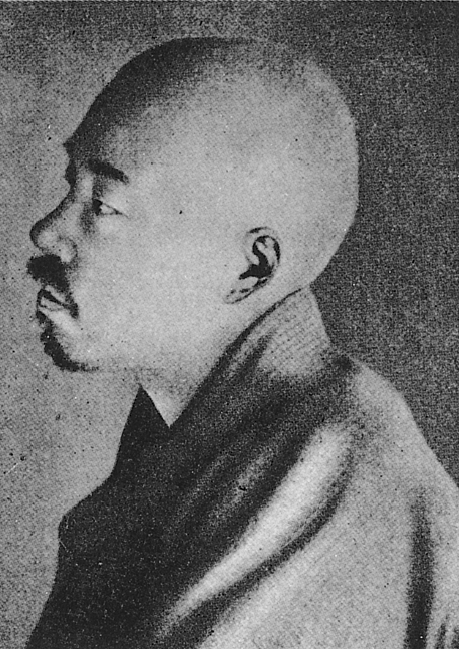

正岡子規

の生涯

正岡子規は、近代俳句・短歌の革新者として日本文学史に名を刻んだ人物だ。彼は短い生涯の中で俳句や短歌の新たな地平を切り開き、後世に大きな影響を与えた。子規の創作の背景には、喀血による死の予感と、病床での壮絶な闘いがあった。その精神は、彼の名作『病牀六尺』に刻まれている。

松山で育まれた文学の芽

1867年、正岡子規(本名:正岡常規)は、伊予国温泉郡藤原新町(現在の愛媛県松山市)に生まれた。父・正岡隼太は松山藩士であり、母・八重は藩の儒学者・大原観山の娘であった。しかし、父が早世したことで、子規は幼くして家督を継ぐことになる。

幼少期の子規は、外祖父・観山の私塾で漢学を学び、そこで漢詩に親しんだ。やがて、地元の小学校や旧制松山中学に通い、文学への興味を深めていく。この頃、彼は友人と回覧雑誌を作るなど、創作への情熱を燃やしていた。

1883年、16歳の子規は文学を志して上京する。赤坂丹後町の須田学舎で漢文を学び、共立学校(現在の開成中学校・高等学校)で受験英語を学んだ。その後、東大予備門(現在の東京大学教養学部)に入学。ここで夏目漱石、南方熊楠、山田美妙らと出会う。

文学への傾倒と俳句・短歌への目覚め

1890年、正岡子規は東京帝国大学の哲学科に入学する。哲学への興味を持っていたものの、当時の哲学界は西洋思想の受容に重点が置かれており、日本文学の実践とは直接結びつかなかった。さらに、寄宿舎で出会った友人・米山保三郎との対話の中で「哲学というのはわけがわからんぞなもし。わしには手に負えん」と感じ、哲学への関心を次第に失っていく。子規は理論よりも、言葉そのものの美しさや表現の可能性に惹かれており、文学の道を選ぶことになる。翌年には国文学科へ転科し、本格的に俳句や短歌の研究を始めた。

この頃から「子規」と号し、俳句の創作を積極的に行うようになる。当時の俳句は、いわゆる「月並俳諧」が主流であり、型にはまった表現が多く、新鮮さを失っていた。子規は、俳句を単なる言葉遊びではなく、自然や人間の姿をありのままに描くものへと変えるべきだと考えた。彼は俳句の分類を試み、江戸時代の俳人・与謝蕪村の作品を研究しながら、新しい俳句の形を模索するようになる。蕪村の作品に見られる絵画的な表現や、風景の写実的な描写に強い影響を受け、俳句における「写生」という概念を構築していった。

しかし、1892年には大学を中退することになる。この背景には、彼の文学への情熱の高まりだけでなく、経済的な事情もあった。給費生を辞退し、生活のために仕事を探さなければならなかった子規は、叔父の加藤拓川の紹介で新聞『日本』の記者となる。新聞記者として働きながらも、彼は文学への情熱を失うことなく、むしろこの時期に自身の文学活動を本格化させていく。

この頃、彼が最初に打ち出した俳論が『獺祭書屋俳話』である。これは、俳句の革新を目指した連載記事であり、従来の俳句の形式を批判し、新しい俳句のあり方を模索する内容だった。彼は、俳句において型にはまった表現を排し、目の前の景色をありのままに描くことが大切だと主張した。彼の提唱した「写生」という概念は、後の俳句界に多大な影響を与え、高浜虚子ら弟子たちを通じて受け継がれていく。

また、子規の文学革新は俳句にとどまらず、短歌にも及んだ。当時の短歌は、『古今和歌集』に代表されるような優雅で技巧的な表現が重視されていた。しかし、子規はこれを「観念的すぎる」と批判し、より生活に根ざしたリアルな歌を詠むべきだと考えた。その思想が最も明確に表れているのが、『歌よみに与ふる書』である。この著作の中で、彼は『古今集』を否定し、『万葉集』のような自由な詠み方を推奨した。彼の短歌革新の試みは、弟子の伊藤左千夫、長塚節らに受け継がれ、後の短歌結社「アララギ派」へと発展することになる。

子規が目指したのは、俳句や短歌を単なる形式や伝統に縛られたものではなく、現実をありのままに表現する「文学」として確立することだった。彼の提唱した「写生」の理念は、近代文学の流れにも影響を与え、夏目漱石や島崎藤村らの作品にもその影響が見られるようになる。

病と向き合う日々:限られた世界で生まれた文学

1895年、日清戦争が勃発すると、子規は新聞『日本』の記者として従軍し、遼東半島へ渡った。彼は戦地での取材を通じて、実際の戦争の様相を目の当たりにすることになる。しかし、彼が戦地での経験を十分に記事にする間もなく、戦争は講和条約の締結によって終結を迎えた。帰国の途についた彼は、船上で突然喀血し、重態に陥る。

この喀血は単なる体調不良ではなく、彼の人生を大きく変える出来事だった。当時、結核は不治の病とされており、彼自身も死を意識せざるを得なかった。彼は、自らの病の運命を、「鳴いて血を吐く」と言われるホトトギス(子規)になぞらえ、以後この鳥の名を俳号として名乗ることにした。この時から、彼の人生は「病と共にある文学」として歩み始めることになる。

療養生活と漱石との日々

神戸での入院後、彼は須磨の保養院で療養生活を送り、さらに故郷の松山へ帰郷することとなる。この時、松山中学に赴任していた夏目漱石の下宿(愚陀仏庵)に同居することとなった。

病を抱えながらも、子規は文学への情熱を失うことなく、漱石と共に句会を開いた。漱石自身も俳句に興味を持ち、子規の指導を受けながら数多くの句を詠んだ。二人は互いに批評し合いながら俳句を楽しみ、文学を語り合った。この時期、子規は松山の俳人たちとも交流を深め、地元の文学界にも影響を与えることになった。

松山での療養生活を経た子規は、体調の回復を願いながら再び東京へ戻る。しかし、彼の病は完治することなく、むしろ徐々に悪化していく。彼は腰椎カリエスを発症し、激しい痛みに苦しみながらも、創作活動を続けた。

病床六尺の世界:創作への執念

1897年以降、子規の病状はますます悪化し、歩行が困難になり、やがて完全に寝たきりとなる。体は衰弱していく一方だったが、彼の創作意欲は衰えることはなかった。彼は、「病牀六尺、これが我世界である」と記し、その限られた空間の中で文学を紡ぎ続けた。

『病牀六尺』は、彼の闘病生活の記録であり、彼の精神の強さを示す随筆である。彼はこの狭い病床の上で、日常の些細な出来事を観察し、それを文章に綴っていった。病による苦しみを淡々と受け入れながらも、ユーモアを交えた筆致で、自身の病状や生活を描いた。この作品には、死に対する恐怖だけでなく、最後まで文学と向き合おうとする子規の強い意志が込められている。

また、この時期には、俳句や短歌だけでなく、文章表現にも力を入れ、新たな文学の可能性を模索していた。彼は「写生」という概念を短歌や俳句だけでなく、随筆にも適用し、目に見えるものを正確に描写することを試みた。この試みは、後の日本文学における写実主義の発展にも大きな影響を与えることになる。

子規の創作は、肉体が衰えていく中でますます研ぎ澄まされていった。病床に伏しながらも、彼は弟子たちに文学の指導を続け、高浜虚子や伊藤左千夫、長塚節らの才能を育てた。彼の周囲には、多くの弟子や友人が集まり、彼の創作活動を支え続けた。

彼の病室には、友人や弟子たちがしばしば訪れ、彼の話に耳を傾けた。見舞いの品として送られてくる果物や花を題材に、彼は俳句や短歌を詠み、また病床で絵を描くこともあった。彼はただ病に耐えるだけでなく、その中で新たな表現を模索し続けたのである。

限界まで創作を続けた日々

1902年、子規の病状は最終段階を迎え、彼は激しい痛みに苦しむようになる。鎮痛剤として使用されていた麻酔薬も次第に効果を失い、彼は耐えがたい苦痛に耐えながら創作を続けた。それでも彼は、死の直前まで句作をやめることはなかった。

彼が最後に詠んだ句として有名なものに、「糸瓜咲て痰のつまりし仏かな」がある。この句は、死を目前にした彼の心境を象徴するものであり、死に対する静かな受容と、文学への執念が込められている。

9月19日、ついに彼は34歳の短い生涯を閉じる。彼の葬儀には多くの友人や弟子たちが集まり、彼の死を悼んだ。彼の遺志に従い、田端の大龍寺に静かに葬られた。

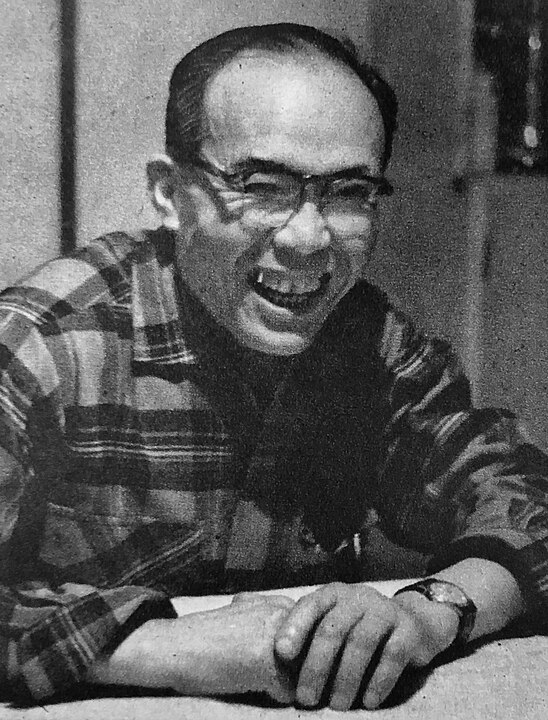

(おまけ)正岡子規と夏目漱石

友情と文学の交差点

正岡子規と夏目漱石は、同じ時代を生きた文学者であり、深い友情で結ばれていた。二人の出会いは東京大学予備門時代にさかのぼる。1889年、寄宿舎「常盤会」での生活を通じて親しくなった。当初、二人は特に文学を通じて結びついたわけではなく、むしろ寄席や落語の話をきっかけに友情を深めたとされている。

松山での再会:愚陀仏庵の日々

1895年、子規は日清戦争の従軍記者として遼東半島へ渡るが、帰国途上の船上で喀血し、神戸で入院した後、療養のため故郷の松山へ戻る。このとき、松山中学に赴任していた漱石の下宿(愚陀仏庵)に同居することになった。

この愚陀仏庵での約50日間は、二人の友情をさらに深めるものとなる。子規は病に苦しみながらも、漱石と連日句会を開き、文学談義に花を咲かせた。一方、漱石もまた子規から俳句の指導を受け、多くの句を詠むようになる。この時期、子規が漱石に奢ると言っておきながら、結局は漱石に支払いをさせた鰻丼の逸話は有名である。

東京での交流と文学の影響

子規が松山での療養生活を終え東京に戻った後も、漱石との交流は続いた。二人は東京大学予備門時代からの友人であり、松山での愚陀仏庵での共同生活を経て、さらに友情を深めていた。東京に戻った子規は、新聞『日本』での文筆活動に専念しながら、俳句の革新運動を推し進め、短歌の改革にも取り組んでいた。一方、漱石は帝国大学卒業後に教師としての道を選び、1896年には東京高等師範学校(現在の筑波大学)で英語教師として勤めるようになる。

この頃、漱石は教師という職業に生きがいを見出せず、精神的な苦悩を抱えていたとされる。彼の文学的才能はすでに顕在化していたものの、作家として生きる決意を固めるには至っていなかった。

漱石にとっての俳句、子規にとっての漱石

漱石は子規を通じて俳句の世界に親しみ、俳句を詠むようになった。子規は漱石の句を批評し、俳句の技法を指南した。漱石が初めて詠んだ俳句の多くは、子規の影響を受けたものであり、彼が文学者としての感性を養う上で俳句が大きな役割を果たしたことは明らかである。

たとえば、漱石が詠んだ「鐘つけば 銀杏ちるなり 建長寺」という句は、鎌倉旅行の際に詠まれたものであるが、この句に感銘を受けた子規は、それに応じる形で有名な句「柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺」を詠んだといった話も諸説ではあるが残っている。このように、二人は互いに俳句を詠み交わしながら、言葉の力を研ぎ澄ませていく。子規にとって漱石は、単なる友人という存在にとどまらなかった。彼は漱石の文学的才能を高く評価し、漱石が本格的に創作の道へ進むべきだと確信していた。

子規からの最後の手紙

子規がロンドンに留学していた漱石に宛てた手紙には、彼の深い孤独と絶望が滲んでいる。手紙の冒頭には、「僕はもうだめになってしまった」とあり、死を目前にした子規の苦しみが生々しく綴られていた。それでも彼は、「もう一通、ロンドンの話を書いてほしい」と願った。病床で動けず、死を意識しながらも、異国の地で学ぶ親友の手紙を心待ちにしていたのである。

しかし、漱石はその願いに応えることなかった。この手紙は子規からの最後の手紙担ってしまったのである。結局、子規が亡くなってから数年後、『吾輩は猫である』であるの序文にてこのときの行為を「気の毒でたまらない」と書くことになる。

漱石自身もまた、ロンドンでの生活において精神的に追い詰められていた。彼は文学とはなにかを探るために渡英したが、その答えも分からず、異国の地での生活は孤独と不安に満ち、神経をすり減らしていた。そんな折に子規からの手紙が来たのだ。漱石は子規の手紙に応えたかったかもしれない。しかし、それができなかった。それは彼の心の中でしこりとなり、序文にて、まるで懺悔のように子規への思いを書き記すこととなる。

漱石が受け継いだ子規の精神

子規の死後、漱石は日本に戻り、教師生活を経て作家としての道を歩むことになる。彼の代表作『吾輩は猫である』『坊っちゃん』『草枕』などには、子規との交流が色濃く反映されている。特に『吾輩は猫である』には、俳句の写生的な視点やユーモアの要素が見られ、これは子規の影響によるものだといわれている。

また、子規が提唱した「写生」の考え方は、漱石の文学にも取り入れられた。『草枕』において、漱石は自然や風景を緻密に描写することで、感情を直接表現するのではなく、読者に情緒を伝える手法を用いている。この写生的な表現は、まさに子規の文学理論と通じるものがある。漱石は、子規を失った後も、彼の影響を受け続けたのである。

Book

漫画:

自伝・伝記:

おすすめの本:

おすすめの場所:

[blogcard url=”https://shikian.or.jp/″]

[blogcard url=”https://shiki-museum.com″]

参考文献:

正岡子規 – Wikipedia

正岡子規について | 子規庵

文学にみる障害者像 正岡子規著『病牀六尺』などより

柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺 – Wikipedia