進まざる者は必ず退き、

退かざる者は必ず進む

幕末から明治へ、時代を切り開いた先駆者

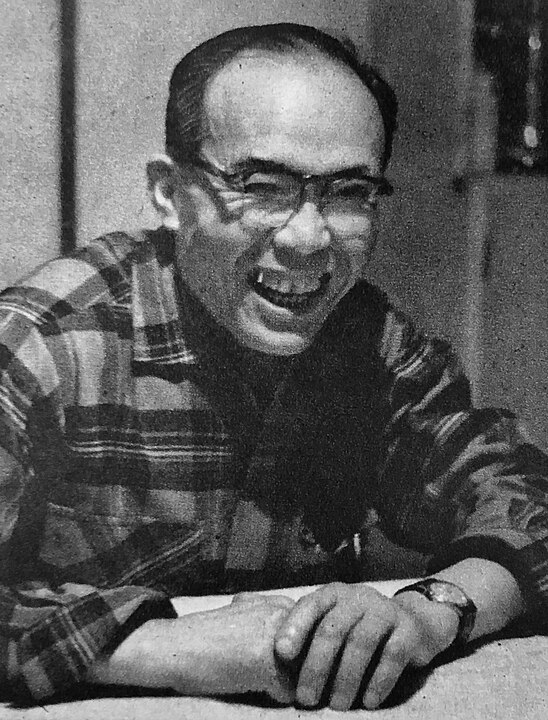

福沢諭吉

の生涯

福沢諭吉は、ただの思想家でも、教育者でもない。彼は近代日本の礎を築いた人物であり、その功績は一人の人間の業績としては計り知れないほど大きい。日本が封建制度の束縛から解き放たれ、近代国家として歩み始めたその道筋に、福沢の存在は不可欠だった。彼の著作や思想は、社会全体に大きな変革をもたらし、多くの人々に「自ら学び、自ら考える力」の重要性を伝えることとなった。

反骨精神を育んだ逆境の中で

福沢諭吉は、1835年1月10日、現在の大阪市北区堂島にあたる中津藩蔵屋敷で生を受けた。父・福沢百助は中津藩の下級藩士でありながら、単なる武士にとどまらず、学問を愛し、特に儒学に通じた人物だった。百助は、経済的に決して裕福ではなかったが、誠実であり、学問に対する情熱を持っていた。しかし、福沢がわずか2歳のとき、百助は病に倒れ、この世を去ることになる。

幼い諭吉は、父の死後、母・於順とともに大分県中津に戻る。家計は厳しく、母子と兄弟たちは苦しい生活を余儀なくされる。とはいえ、母・於順は強く、節約と努力で家族を支え続けた。諭吉の後の人生観や独立自尊の精神は、この母の姿から大きな影響を受けたといえる。

幼少期の諭吉は、決して模範的な子どもではなかった。むしろ、好奇心旺盛で探求心に満ちた少年だった。たとえば、神社で悪戯をしたり、迷信に対する疑問を実際に試して確かめようとすることもあった。お札をわざと踏んでみて、果たして本当に罰が当たるのか確かめようとした行動は、単なる無邪気な遊び心にとどまらず、既存の常識や伝承に対して自らの目で真偽を確かめようとする心の表れであった。

諭吉は5歳ごろから、藩士である服部五郎兵衛に漢学と一刀流剣術の手ほどきを受け始めた。当初は読書に対する興味も薄く、学問への意欲は決して高くなかった。しかし、14、5歳になると、周囲が学問に励む姿に影響を受け、自らも勉学に向かうようになる。最初は「世間体」を気にして始めた学びだったが、始めてみるとその面白さに目覚め、次第に学問に熱中していった。

特に漢学においては、彼は飛躍的な成長を見せた。『論語』や『孟子』といった儒学の基本書から始まり、『詩経』『書経』といった古典、さらには『史記』や『左伝』といった歴史書にも親しんだ。中でも『左伝』には強く惹かれ、繰り返し読み返しては内容を暗記するほどに没頭した。これにより、周囲の先輩たちを凌ぐ学問の才を示すようになり、若くして「漢学者の前座」として通用するほどの実力を身につけた。

この時期、彼は漢学の基礎を築いた師として、野本真城や白石照山から多大な影響を受ける。特に白石照山は、陽明学や朱子学といった異なる儒学思想も修めており、諭吉の学問の幅を広げるきっかけを与えた。また、彼が深く影響を受けた思想家として荻生徂徠の存在も見逃せない。徂徠が掲げた実証主義的な学問の姿勢は、福沢に実学主義の基礎を築かせる一因となった。

しかし、彼の成長の背景には封建社会の厳しい身分制度が常に影を落としていた。中津藩の厳格な身分制度のもと、福沢家は下級藩士であり、その限界を痛感することも多かった。特に、父・百助が生前に身分制度に阻まれ、志半ばで命を終えたことは、諭吉の心に深く刻まれていた。彼は後に「門閥制度は親の敵で御座る」と語っており、この封建的な制度に対する反発が、彼の思想の根幹に強く根付くこととなる。

新たな世界への目覚め

福沢の人生が大きく動き始めたのは、19歳のときだった。兄の勧めで長崎に遊学し、当時最先端の学問であった蘭学に触れたのである。オランダ語を学び始めたのは、砲術の原書を読む必要があったからだ。ここで福沢は、西洋の科学技術に対する強烈な好奇心を抱くようになり、その後の人生における学問探求の基礎を築いた。

しかし、学び始めて間もなく、またもや思わぬ試練が諭吉を襲う。藩の身内からの嫌がらせにより長崎を追われることとなり、彼は江戸を目指すことを決意する。ところが、その道中に出くわした兄の説得で江戸行きを断念し、大阪の蘭学塾「適塾」に入門した。この適塾は当時の日本における蘭学教育の中心であった。そこの親元となる緒方洪庵のもとで学ぶことで、福沢はさらに深い学問の海に身を投じることとなる。

この適塾で、福沢はその才覚をいかんなく発揮した。わずか数年で塾頭にまで上り詰め、同時に多くの後輩を指導する立場となる。彼は単なる語学学習にとどまらず、物理学、化学、医学といった分野にも積極的に取り組み、特にファラデーの電気学説に触れたことは、その後の福沢の思想に大きな影響を与えることになった。

英語との出会いと海外渡航

1858年、福沢は江戸に赴き、藩の命を受けて蘭学塾を開くことになる。しかし、横浜に足を運んだ際、そこで目にしたのは、オランダ語がまったく通じない現実だった。時代はすでに英語が国際語として台頭しており、オランダ語一辺倒の学びでは時代の波に取り残されることを痛感した瞬間だった。

この出来事は福沢にとって大きな衝撃となり、彼はすぐさま英語の習得に取り組むことを決意する。しかし、当時の日本には英語を教える教師もほとんど存在せず、辞書を片手に独学で学び始めるしかなかった。この独学の努力が、のちに彼の学問の礎となる。

さらに福沢の人生を大きく変えたのが、1860年のアメリカ渡航である。幕府の使節団として、サンフランシスコへと渡る機会を得た彼は、初めて西洋の社会を自らの目で目撃することになる。この旅は、彼にとって文化の衝撃そのものであった。自由で平等な社会制度、近代的な技術革新、そして個人の尊厳を重んじる風潮――すべてが当時の日本とは異質なものであり、福沢は価値観を根底から揺すぶられることになった。

「学問のすすめ」と「文明論」

帰国後、福沢はこの経験をもとに、西洋の文化と制度を日本に広めるための著述活動に取り組む。その代表作となるのが『学問のすゝめ』である。この本は、当時の日本人に対して「学問こそが身を立てる道であり、個人の独立と尊厳を守るための手段である」と説いた。特に「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」という一節は、当時の封建制度に縛られていた人々に大きな衝撃を与え、平等思想の広がりを後押しした。

さらに、『文明論之概略』では、文明とは単に物質的な豊かさではなく、人間同士の交わりや相互理解によって発展するものであると説いている。福沢は文明の進歩の本質を「人間交際」に見出し、社会全体が互いに理解し合い、知識を共有することが国力の向上につながると論じた。

独立自尊の精神を育む場所 慶應義塾の創設

1868年、福沢は自身の塾を正式に「慶應義塾」と命名する。この名前は、慶応年間に創設されたことに由来しているが、単なる語学塾にとどまらず、近代的な教育機関として日本の知識層を育成することを目的としていた。

慶應義塾は、単に知識を学ぶ場ではなく、独立自尊の精神を養う場でもあった。福沢は、学問を通じて個々人が自らの力で未来を切り開くべきだと考えており、その教育方針は、のちの日本における近代教育の礎となった。彼は、学問だけでなく、経済や政治における実学の重要性も強調し、経済学や法学の分野でも積極的に教育を展開した。

現代に続く影響力

晩年の福沢は、教育活動にとどまらず、新聞『時事新報』を創刊し、言論活動を通じて社会に影響を与え続けた。彼の主張は、政府の政策に対する鋭い批評や、対外政策に関する提言にまで及び、特に対清主戦論では、東アジアにおける日本の立場を強く主張した。

1901年、福沢は脳溢血により67歳でその生涯を終える。彼の肖像は長年にわたり日本の一万円札に使用され、その名は現代においても広く知られている。