人のことよりも、

アイデアに好奇心をもて

放射能の発見がもたらした科学と医療の革新

キュリー夫人

の生涯

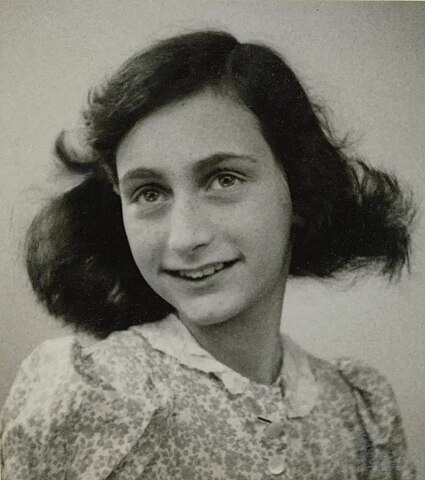

マリ・キュリーの名を聞いて、多くの人が思い浮かべるのは「ラジウムの発見者」「ノーベル賞を二度受賞した女性科学者」という偉業だろう。彼女が解明した「放射能(radioactivity)」という概念は、原子核物理学の扉を開け、当初はエネルギー保存の法則を揺るがすものとして騒がれもした。現在では研究も進み、がん治療に放射線が用いられるようになるなど、多くの人々の命を救い続けている。

ポーランドに生まれた才能と苦悩

1867年11月7日、マリ・キュリー(本名:マリア・サロメア・スクウォドフスカ)は、ポーランド(当時は帝政ロシア支配下)のワルシャワで生まれた。彼女の家庭は知識人の家系であり、父ヴワディスワフ・スクウォドフスキは物理と数学の教師、母ブロニスワヴァ・ボグスカは女学校の校長を務める教育者であった。しかし、ポーランドは帝政ロシアの支配下にあり、知識層は厳しい監視と制約を受けていた。

マリの幼少期は、家族の不幸と貧困に彩られている。父は密かに講義を行ったために職を失い、さらに投機の失敗が重なり、家計は困窮してしまう。追い討ちをかけるように、1876年に姉ゾフィアがチフスで亡くなり、続いて1878年には母が結核で他界。10歳のマリは深い悲しみに打ちひしがれ、母を失ったショックからカトリックの信仰を捨て、不可知論へと傾倒していったという。

ポーランドはロシアの支配下にあり、学校教育もロシア語で行われ、ポーランド語を話すことは禁じられていた。それでも、父は密かにポーランド文化や科学の知識を子どもたちに伝え続けた。優秀な生徒であったマリは、知識に対する飽くなき好奇心を育み、貧困や抑圧にも屈せずに学び続けた。

ソルボンヌ大学とピエールとの出会い

当時のポーランドでは、女性が大学に進学することは許されていなかった。そのため、マリは家庭教師として働き、姉ブロニスワヴァの留学を支援する。その後、自身も夢を叶えるためにフランス・パリのソルボンヌ大学へ留学することを決意する。1891年、24歳の時、彼女は「マリア」からフランス風に「マリ」と名を変え、物理、化学、数学を学び始めた。

パリでの生活は極貧そのものであった。暖房もない屋根裏部屋で、食事もままならない状況の中、彼女は勉学に没頭する。時には空腹で気を失うこともあったという。1893年には物理学の学士資格を、翌年には数学の学士資格を取得。このとき、ソルボンヌ大学で首席の成績を収めるなど、その才能は早くから開花していた。

1894年、マリはフランス人科学者ピエール・キュリーと出会う。ピエールは電磁気学や結晶学の研究で成果を上げていたが、出世や名声には無関心で、学問を追求する孤高の研究者だった。二人は科学に対する情熱を共有し、互いを深く理解し合うようになる。1895年、二人は結婚し、「キュリー夫人」としての新しい人生が始まった。

転放射能の発見とノーベル賞受賞

マリは博士号取得を目指し、アンリ・ベクレルが発見した「ウラン塩が放射する謎の光線」に興味を抱く。彼女はこの現象を「放射能(radioactivity)」と名付け、ウランだけでなくトリウムにも同様の放射能があることを発見する。そして、1898年に夫ピエールと共に新元素「ポロニウム」と「ラジウム」を発見。ポロニウムは、故郷ポーランドにちなんで名付けられた。

1903年、夫妻はアンリ・ベクレルと共にノーベル物理学賞を受賞する。マリは女性として初めてのノーベル賞受賞者となり、科学史にその名を刻んだ。しかし、この成功の裏には過酷な試練があった。ピエールとの共同研究は、粗末な倉庫で行われ、過酷な労働と放射線被曝に晒され続ける日々だったのだ。

さらに、1906年、夫ピエールが交通事故で突然亡くなる。最愛の伴侶を失った彼女は深い悲しみに打ちひしがれたが、絶望に負けることなく、夫の後を継ぎ、パリ大学初の女性教授となる。その後も研究を続け、1911年にはラジウムとポロニウムの性質の研究により、ノーベル化学賞を受賞。これにより、史上初めて二度ノーベル賞を受賞した人物となった。

晩年と影響:命を捧げた科学と女性の地位向上

放射線被曝による再生不良性貧血で66歳で亡くなったが、彼女の遺志は娘イレーヌに受け継がれた。イレーヌは母の背中を見て育ち、放射能の研究を続けて人工放射能を発見。1935年、夫フレデリック・ジョリオ=キュリーと共にノーベル化学賞を受賞し、母と同じく科学の歴史に名を刻むこといなった。

Book

漫画:

自伝・伝記:

おすすめの場所:

Musée Curie – Site officiel • Situé à Paris dans le 5e arrondissement – Musée Curie

参考文献:

マリ・キュリー – Wikipedia

科学を愛したあの夫人。マリ・キュリーの逆境に負けなかった言葉たち 「人のことより、アイデアに好奇心をもて」アイコンたちのパンチライン | HEAPS

ノーベル賞学者マリ・キュリーの悲劇の真相・・「放射性物質を用いて実験を繰り返したことが原因」は大きな誤解!? | すばらしい医学 | ダイヤモンド・オンライン