人を信じよ、しかし、その百倍も自らを信じよ

命を描いた漫画の神様

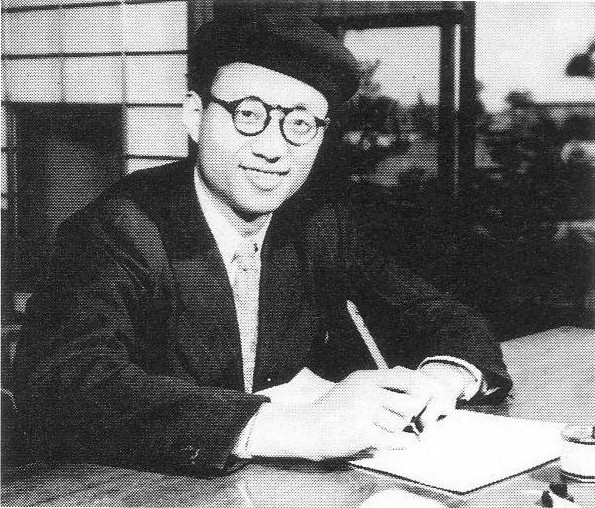

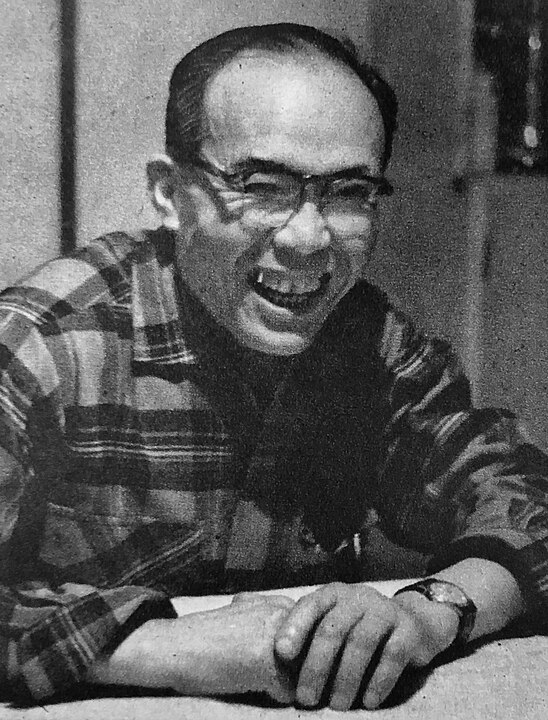

手塚治虫

の生涯

手塚治虫の名を聞けば、多くの人が『鉄腕アトム』や『ブラック・ジャック』、そして『火の鳥』といった不朽の名作を思い浮かべるだろう。彼が描いた物語は、単なるエンターテインメントではなく、人間の「命」の尊さを訴えるものであり、時には鋭く、時には優しく、そして何よりも深く読者の心に刻まれる。「戦争はご免だ。」この信念が、彼の創作活動の根底にあったという。戦争という極限の状況の中で失われた命への深い哀悼の念、そして生きることの奇跡と尊さを、彼は作品を通じて伝え続けていた。命とは何か。平和とは何か。手塚治虫が問い続けたその答えは、彼が描いた数多くの物語の中に静かに息づいている。

宝塚の豊かな文化が育んだ少年時代の感性と創作の原点

1928年11月3日、大阪府豊能郡豊中町に、手塚治虫は生を受けた。裕福なサラリーマン家庭に育った彼の幼少期は、文化と芸術に恵まれた環境に囲まれていた。彼の父・粲(ゆたか)は映写機を所有しており、チャップリンの映画やディズニーアニメが家庭内で日常的に楽しめる環境が整っていた。

5歳の頃、一家は兵庫県宝塚市に引っ越す。この地で彼は宝塚歌劇団の華やかな世界に触れ、舞台の煌びやかな世界と、役者たちが纏う変身の魔法に強く心を惹かれるようになる。少女歌劇団の男装スターたちは、彼の想像力を刺激し、のちの『リボンの騎士』に見られるような「変身」や「二面性」のモチーフを形作っていく。

しかし、宝塚での生活は彼にとって単なる夢の世界ではなかった。自然豊かな環境で昆虫採集に没頭し、特に甲虫に魅了された手塚少年は、やがて甲虫の「オサムシ」からペンネームを得ることになる。

医学の道を選びながらも漫画に情熱を捧げた異色の決断と創作の始まり

1935年、大阪府立北野中学校に進学した手塚治虫は、時代の流れに抗えず、戦争の影に包まれた青春時代を迎えることとなった。日本が戦時体制へと突き進む中、彼の学校生活も次第に軍事色を帯びていく。授業の合間には厳しい軍事訓練が課され、学校内には緊張感が漂っていた。そんな環境下でも、手塚は漫画を描き続けていたが、それは周囲から理解されることのない行為だった。訓練中に漫画を描いているところを見つかり、体罰を受けることもあった。それでも彼は、筆を止めることなく、自らの内に秘めた想像力と創作への情熱を守り続けた。

1945年、彼の人生を大きく変える出来事が訪れる。大阪大空襲によって、手塚は命の危機に直面した。空を覆う警報の音、降り注ぐ焼夷弾、逃げ場のない炎の嵐。彼は、街が業火に包まれる中、必死に命を守るために逃げ惑った。その光景は、焼け落ちた建物、辺り一面に広がる黒煙、そして無数の死体という、戦争のむごさと悲惨さを突きつけるものであった。この体験は、手塚にとって消えることのない記憶となり、彼の創作活動に深く刻まれることとなる。

この惨状を目の当たりにした手塚は、生きることの意味、命の重さを強く実感する。のちに彼が生み出す数々の作品に流れる「生命の尊厳」や「反戦」のメッセージは、まさにこのときの体験から生まれたものだった。『火の鳥』に描かれた生命の輪廻、『ブッダ』に表現された人間の苦悩と慈しみ、そして『アドルフに告ぐ』に描かれた戦争と憎悪の悲劇――それらはすべて、彼がこのとき目にした現実の延長線上にあるテーマであった。

終戦後、手塚は大阪帝国大学附属医学専門部に進学する。彼が医師を志したのは、幼少期に患った重度の皮膚病で両腕が壊死寸前にまで追い込まれた際、医師によって救われた経験が大きなきっかけだった。その感謝の念が、彼を医学の道へと導いた。しかし、彼の中で消えることのなかったもう一つの情熱があった。それが「物語を紡ぐこと」である。

医学の勉強に励みながらも、彼は漫画への情熱を捨てることはなかった。授業の合間を縫って漫画を描き続け、彼の創作意欲はますます強く燃え上がっていった。医師として人の命を救うことと、物語を通じて命の大切さを伝えること――この二つの使命が、やがて手塚治虫の作品に独特の深みと人間味をもたらすことになる。戦争体験が刻んだ命への哀悼と生きることの奇跡を描く創作の原点

戦争体験が刻んだ命への哀悼と生きることの奇跡を描く創作の原点

1946年、ついに手塚治虫は漫画家としてデビューを果たす。『少国民新聞』に連載された4コマ漫画『マアチャンの日記帳』は、読者の心を掴み、彼の才能が世に知られるきっかけとなった。だが、真の転機は翌年、酒井七馬と共に制作した『新宝島』の発表で訪れる。

『新宝島』は、当時の日本漫画界に衝撃を与えた。それまでの単純なストーリー漫画とは一線を画し、映画的なカメラワークとスピーディーな展開を取り入れたこの作品は、戦後の漫画表現に革命をもたらした。赤本ブームの火付け役となり、手塚は一躍、漫画界の中心人物となった。

しかし、漫画家としての成功が医師への道を遠ざけていく。教授から「医者になるより漫画家になった方が世の中のためだ」と助言され、母親からも「好きなことをやりなさい」と背中を押され、彼はついに決断を下す。漫画家として生きる道を選んだのだ。

それでも医学への情熱は消えることなく、1952年には正式に医師国家試験に合格している。この医学知識は、後の『ブラック・ジャック』などの医療漫画において、彼独自のリアリティを与える重要な要素となる。

物語と思想が進化した『鉄腕アトム』から『火の鳥』への挑戦と発展

1950年代、手塚は次々と革新的な作品を発表し、漫画界に新たなジャンルを切り拓いていく。『ジャングル大帝』では、動物たちの命の営みを壮大なスケールで描き、『リボンの騎士』では少女漫画におけるストーリー漫画という新しい形式を生み出した。

特に『鉄腕アトム』は、彼の代名詞とも言える作品だ。未来の世界で活躍するロボット少年の冒険を描くこの作品は、単なる娯楽作品ではなく、AIと人間、生命の尊厳と倫理の問題を深く掘り下げた物語であった。1963年には『鉄腕アトム』を原作とした日本初の30分枠テレビアニメが放送され、手塚はアニメーションの分野でも新たな地平を切り拓くことになる。

彼が創設した虫プロダクションは、ディズニーに匹敵する日本のアニメーションスタジオを目指した。低予算と厳しいスケジュールの中で、アニメ業界にリミテッドアニメーションの技法を導入し、日本のテレビアニメの基盤を築いた。彼の創意工夫は、日本アニメーションの黄金時代を切り開く礎となる。

晩年まで続いた創作への執念と命を描き続けた不屈の精神

しかし、1960年代末、漫画界に劇画ブームが到来すると、手塚の作品は「古い」と揶揄され、人気は低迷。彼が創業した虫プロダクションも、経営難に直面し、1973年に倒産。莫大な借金を抱えることとなった。

それでも、彼は筆を止めなかった。そんな時に始まったのが『ブラック・ジャック』の連載である。この作品は、法の外に生きる無免許の天才外科医が主人公の医療漫画であり、1話ごとに完結するスタイルが読者の支持を集め、大ヒットとなった。

『ブラック・ジャック』の成功を機に、手塚は完全復活を遂げる。『三つ目がとおる』『ブッダ』『火の鳥』といった大作を次々と世に送り出し、漫画の深みと可能性を新たに切り拓いた。特に『火の鳥』は、生命の永遠性と人間の業を壮大なスケールで描き、彼のライフワークとして称えられることになる。

人間の弱さと尊厳を問い続けた手塚治虫の遺したメッセージ

晩年の手塚は、青年漫画にも力を入れ、『アドルフに告ぐ』や『陽だまりの樹』といった歴史や社会問題に切り込む作品を発表し、再び評価を高めていく。

しかし、1988年、手塚はスキルス胃がんに侵される。彼は病床でもペンを握り続け、死の間際にさえ「頼むから、仕事をさせてくれ」と語ったとされる。1989年2月9日、彼は60年という短い生涯を終える。しかしその最後まで、彼は命の尊厳を描き続けた。

Book

漫画:

自伝・伝記:

おすすめの本:

参考文献:

手塚治虫 – Wikipedia

手塚治虫 TEZUKA OSAMU OFFICIAL

手塚治虫 のすべて(encyclopedia of Osamu Tezuka)