学問は一種のギャンブルである

人類の希望を紡いだ探求者としての足跡

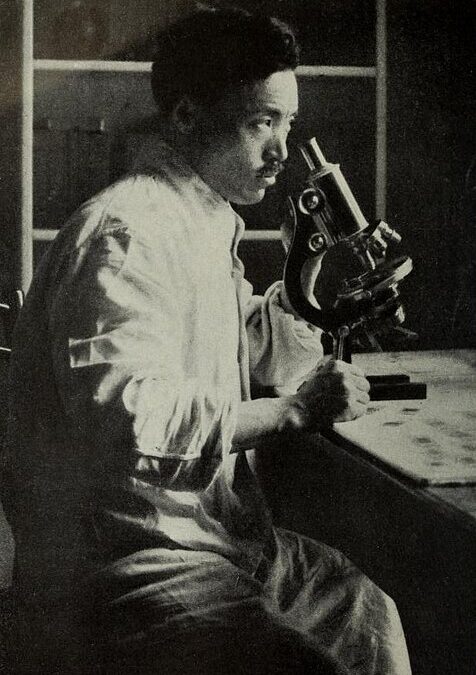

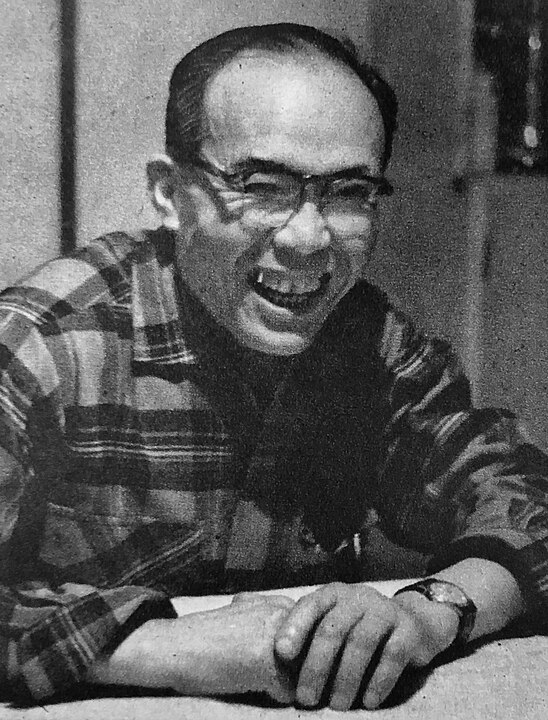

野口英世

の生涯

医学と科学の歴史において、時として一人の人物の情熱が未来を切り拓くことがある。野口英世は、まさにその象徴といえる存在だ。彼の名は、細菌学の革新者として、また人類の命を救うために自らの命を捧げた医師として知られている。生涯の中で幾度も失敗と挫折に直面しながらも、彼は諦めることなく挑戦を続けた生涯であった。

逆境から生まれた志

1876年、福島県耶麻郡三ッ和村(現・猪苗代町)の農家に生まれた野口英世(幼名:清作)。彼の家庭環境は決して恵まれたものではなかった。父・佐代助は酒好きで家計を支えることが難しく、母・シカは家計を助けるために農作業や産婆の仕事に励んでいた。家計の厳しさと家庭の状況は、幼い野口にとっては決して優しいものではなかった。

彼の人生を大きく変えたのは、わずか1歳の時に負った大火傷だった。囲炉裏に落ちたことで、左手に深刻な障害を負い、その手は動かなくなった。幼い彼にとって、それは社会から疎外される要因となり、同級生から「清ボッコ」と呼ばれていじめられる日々が続いたという。

母シカの支えが、幼い清作の心を救った。彼女は、障害があっても学問こそが未来を切り開く力になると励まし続けた。この母の言葉は、彼の心に深く刻まれ、清作は学びへの情熱を燃やすようになる。学校では成績優秀であり、特に猪苗代高等小学校では教師であった小林栄に才能を認められ、学費援助を受けるまでになった。

そして運命の転機は15歳のときに訪れる。左手の障害に苦しむ彼のために、小林や友人たちが手術費用を募り、アメリカ帰りの医師・渡部鼎による手術が実現した。この手術によって、完全ではないものの左手が再び動くようになった。彼はこの出来事に感動し、「自分も医師になって人を助けたい」と強く志すようになったのである。

知識への渇望と苦難の上京

1893年、医学の道を志す決意を胸に、野口は上京した。しかし、東京での生活は苦難の連続であった。医師免許取得のために受験した医術開業試験では前期試験に合格したものの、生活費を使い果たし、生活は困窮を極めたのだ。そんな彼を支えたのは、高山高等歯科医学院で知り合った血脇守之助の存在だった。血脇は野口に住まいを提供し、生活の面倒を見ながら、学費の援助も惜しまなかった。

血脇の支援により、野口は済生学舎(現在の日本医科大学の前身)に通うことができた。ここでの学びは、彼の医学知識を飛躍的に高めた。さらに、臨床試験のためには左手の機能を向上させる必要があり、再手術を受けることになる。この手術によって、打診や触診といった医師に必須の技術が可能となり、1897年に医師免許を取得する。

しかし、左手の障害と開業資金の問題から、野口は臨床医としての道を断念し、基礎研究に専念することを決意する。彼は順天堂医院で助手として働きながら、伝染病研究所(現・東京大学医科学研究所)で語学力を活かし、外国論文の翻訳や交渉を担当した。

この頃、彼は自身の名前「清作」を「英世」へと改名する。小説『当世書生気質』の登場人物「野々口精作」に自分の姿を重ね、自らの過去と決別する決意を込めた改名だった。

海を越えて夢を追う — 渡米と運命の出会い

1899年、野口はアメリカから来日した細菌学者サイモン・フレクスナー博士と出会う。この出会いが、彼の運命を大きく変えることになる。フレクスナー博士は野口の才能を見抜き、アメリカ留学の道を開くきっかけとなった。

同年、斉藤ます子との婚約をきっかけに得た資金で渡米を果たす。アメリカ・フィラデルフィアに渡った野口は、フレクスナー博士のもとで助手として働き始め、蛇毒の研究に取り組んだ。彼の研究は瞬く間に成果を上げ、初の論文を発表する。この成功により、彼はロックフェラー医学研究所への招待を受け、ここから彼の研究者としての輝かしいキャリアが本格的に始まった。

苦悩と挑戦

ロックフェラー医学研究所での野口は、スピロヘータ(梅毒菌)の研究に取り組む。1911年、彼は「病原性梅毒スピロヘータの純粋培養に成功した」と発表し、世界中の医学界に衝撃を与えた。この発見は、進行性麻痺や脊髄癆が梅毒の末期症状であることを証明する大きな成果となり、彼の名は一躍世界に知られることとなった。

しかし、彼の研究は常に順風満帆だったわけではない。人体実験に関する倫理的問題も彼の研究人生に影を落とすことになる。特に、梅毒皮膚試験(ルエチン試験)においては、被験者への説明や同意が十分に得られていなかったことが問題視され、後に大きな批判を浴びることになった。

それでも、野口は研究に没頭し続けた。1918年、彼は黄熱病の研究のためエクアドルへ派遣される。当時、黄熱病は致命的な伝染病であり、彼はその病原体の特定とワクチンの開発に情熱を注いだ。しかし、ここでも誤解が生まれる。彼はレプトスピラ・イクテロイデスを病原体と特定したが、後にその説は否定され、黄熱病の病原体がウイルスであることが証明されたている。

執念の探求とその果て

1927年、野口は黄熱病の研究のため、アフリカの英領ゴールド・コースト(現在のガーナ)に渡る。すでに体調が悪化していた彼は、最後の挑戦として黄熱病の解明に全力を注いだ。しかし、研究中に自身も黄熱病に感染し、1928年5月21日、アクラで命を落とす。享年51歳であった。彼の死後、その業績の一部は再評価され、特にスピロヘータに関する研究は現代医学においても高く評価されている。

Book

漫画:

自伝・伝記:

なし

おすすめの場所:

参考文献:

野口英世 – Wikipedia

Hideyo Noguchi – Wikipedia

野口英世の生涯・年表 | 会津若松市