一つずつの小さな現在が

続いているだけである。

宮沢賢治の思想と社会への影響

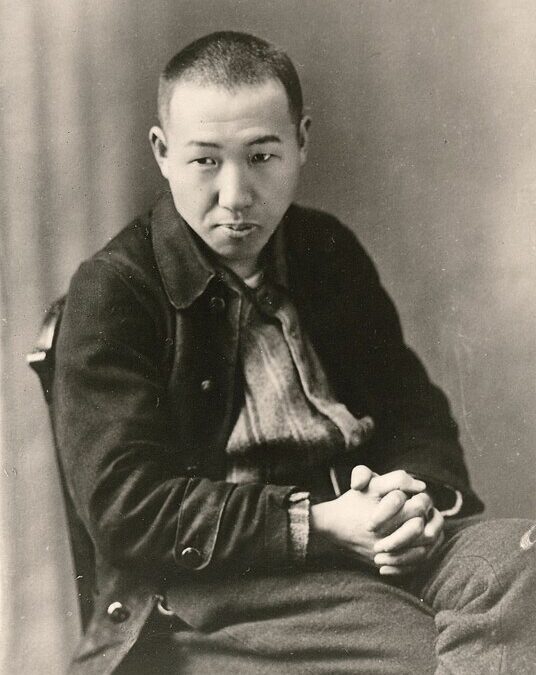

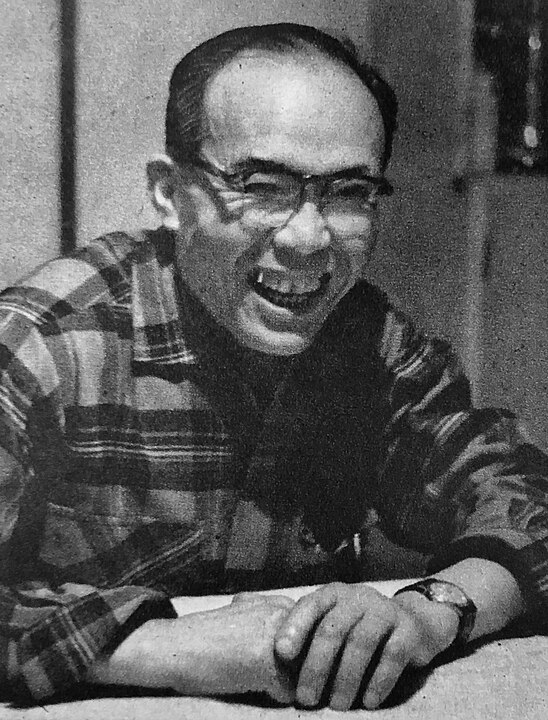

宮沢賢治

の人生

宮沢賢治の作品は、誰でも一度は目にしたことがあるだろう。『注文の多い料理店』、『銀河鉄道の夜』、『風の又三郎』。そんな彼の創作は、仏教(法華経)信仰と農民生活への共感から生まれ、郷里・岩手県をモチーフにした架空の理想郷「イーハトーヴ」を舞台に描かれている。賢治は「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という理念を掲げ、作品を通じて利己的でない生き方を説いた。この思想は、戦後の日本においてヒューマニズムの象徴とされ、自己犠牲と他者への思いやりを社会に浸透させている。

自然との対話と仏教信仰の芽生え

1896年、宮沢賢治は岩手県花巻の裕福な商家に生まれた。幼少期から仏教に親しみ、3歳の頃には「正信偈」や「白骨の御文章」を暗唱するほどであった。家業の古着屋を嫌う一方で、鉱物採集や昆虫の標本づくりに夢中になり、「石っこ賢さん」と呼ばれるほど自然に親しんだ。

賢治は家業を継ぐことを期待される中、自然科学や文学への興味を深め、尋常小学校では担任の八木英三から童話を聞き、それが後の童話創作の原点となったと言われている。彼の作品には、自然界の美しさと畏怖が詩情豊かに描かれているが、それは幼少期からの自然との対話から育まれたものになる。

また、幼い頃から仏教に触れ、18歳のときに法華経に深い感銘を受けたと言われている。彼の思想の根底には「すべての生命はつながっている」という仏教的な世界観があり、それは「銀河鉄道の夜」などの作品に顕著に表れている。

農業と仏教の融合

宮沢賢治は、岩手県立盛岡中学校を経て、盛岡高等農林学校(現・岩手大学農学部)に進学する。そこで土壌学を専門に学んでいる。ここでの学びは、彼の農業指導者としての活動や、作品中に見られる科学的な描写に大きな影響を与えた。また、特待生に選ばれるなど学業成績も優秀であった。

高等農林学校時代には、後に詩人となる保阪嘉内との出会いがあり、二人は「アザリア」という同人誌を立ち上げ、短歌や短編を発表した。この時期、賢治は島地大等の法華経に感銘を受け、国柱会に入信している。このころから、仏教思想が彼の人生哲学と創作活動に深く根付いていった。

卒業後は農学校の教諭として教壇に立ち、農民のための実践的な教育に尽力する。また、「羅須地人協会」を設立し、農民芸術や肥料設計を通じて農村の生活改善に取り組んみもした。この活動は、彼の理念である「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」を体現するものであり、社会教育者としての側面を強く印象付けている。

妹トシの死と宗教的探求

賢治にとって、妹トシの死は最大の転機であった。彼はトシの死に深い悲しみを抱き、「永訣の朝」「無声慟哭」などの詩にその思いを昇華させた。この喪失体験は、彼の作品に陰影を与え、同時に「死」を越えた魂の救済を求める宗教的探求へと向かわせた。

また、家業を継がなかったことや、法華経への熱烈な信仰により、父親との対立を経験した。しかし、これらの経験を通じて、彼は内面的な葛藤を作品として昇華し、人間存在の本質を追求する独自の思想を深めていったと言われている。

農民芸術と普遍的なヒューマニズム

宮沢賢治の思想の核心は、「農民芸術」 という理念に集約されている。彼は、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」 という信念のもと、農業と芸術を融合させることで、農民の生活を豊かにし、精神的な幸福を実現できる と考えた。これは単なる経済的な豊かさを追求するものではなく、農民が自然と共生し、文化的な充実を得ることで、真の幸福を得る ことを目指したものである。

その理念の実践として、賢治は農業を単なる生産活動と捉えるのではなく、「芸術」として捉え直すことによって、自然と人間の調和を図ろうと試みた。 「羅須地人協会」 を設立し、農民に対して科学的な農業技術の指導を行うと同時に、詩や音楽、演劇などの芸術活動 を取り入れた講習会を開催する。これにより、農民が自然の美しさや季節の移ろいを芸術として体感し、生活そのものを豊かにする ことを目指したのである。

また、賢治は肥料設計事務所を設けて 無料で肥料設計の相談 に応じるなど、実践的な支援活動 を行っていた。彼は土壌学の知識 を生かして、農民がより良い収穫を得られるように支援し、経済的な安定を図るとともに、自然の循環に基づいた農業 を推進したのだ。これにより、人間が自然と調和しながら生きる道 を模索したのである。

芸術と農業の融合による理想郷の創造

賢治の「農民芸術」思想は、「イーハトーヴ」 という架空の理想郷にも具現化されている。イーハトーヴは、自然と人間が調和し、農業と芸術が融合する理想社会 であり、賢治が描いたユートピアである。

彼は「風の又三郎」 や 「銀河鉄道の夜」 などの作品を通じて、自然の美しさ、季節の移ろい、人間の営みが一体となった世界 を描き出した。これは、農村の厳しい現実に根ざしつつも、理想郷を描くことで、読者に希望を与える という、現実と理想の融合 を試みたものであった。

賢治は詩や童話を通じて、農村の風景や農民の生活 を描くことで、読者に自然の美しさと厳しさ、そして人間の生きる意味 を問いかけたのであった。そのため、彼の作品には、自然が単なる背景ではなく、動植物や鉱物が生命を持つ存在 として描かれていることが多い。これは、農業を通じて自然と向き合う農民の視点 から生まれたものであり、人間と自然の共生 を象徴している。

詩と童話に宿る永遠の思想

晩年、宮沢賢治は「雨ニモマケズ」を書き残し、病床にありながらも農民のために肥料設計を続けた。その姿は、「自己犠牲」と「他者への奉仕」という彼の思想を体現しており、彼の生涯そのものが一つの物語となっている。

晩年、宮沢賢治は「雨ニモマケズ」 を書き残し、病床にありながらも農民のために肥料設計を続けた。その姿は、「自己犠牲」と「他者への奉仕」という彼の思想を体現しており、彼の生涯そのものが一つの物語となっている。1933年9月21日、賢治は肺炎により満37歳でこの世を去った。

Book

漫画:

自伝・伝記:

おすすめの本:

参考文献: