私たちは星に手を伸ばすために

死を迎えるのだ。

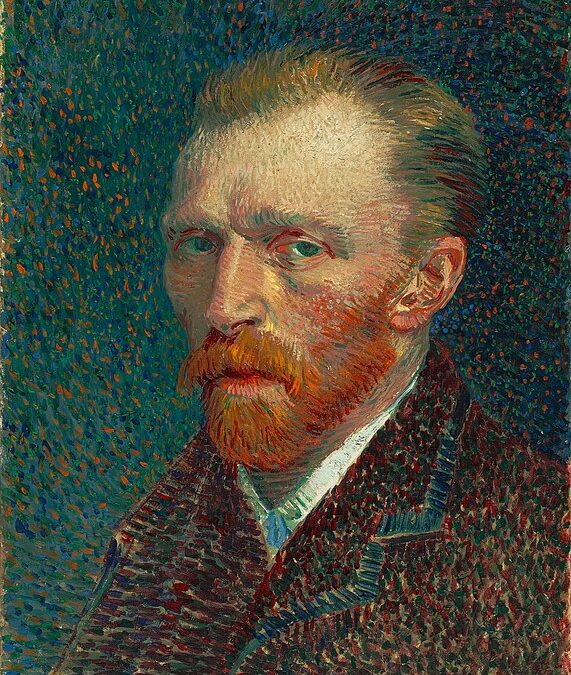

色彩に刻まれた孤独

ヴィンセント・ファン・ゴッホ

の生涯

第1章: 狂気と天才の狭間で——燃え尽きた孤独な画家

ヴィンセント・ファン・ゴッホ。この名前を知らぬ者はいない。彼の描いた『ひまわり』や『星月夜』は、世界中の美術館で愛され、今やポストカードやポスターとしても広く親しまれている。しかし、彼が生きた時代に彼の絵を評価する者はほとんどいなかった。彼の人生は、孤独、絶望、そして狂気とともにあった。だが、その炎のような情熱が彼を突き動かし、10年という短い画家人生の中で、数百点の作品を生み出した。彼はどのような人生を歩み、何を求めていたのか。

第2章: 幼き日の孤独——自然の中に見出した小さな世界

1853年3月30日、ヴィンセント・ファン・ゴッホはオランダのズンデルトという小さな村で生まれた。父テオドルス・ファン・ゴッホはプロテスタントの牧師であり、母アンナ・コルネリア・カルベントゥスは書店員の娘だった。信仰を重んじる家庭の中で、家族は厳格な道徳観と規律の中で生活していた。ゴッホは、そんな環境の中で育ったが、幼い頃から周囲と異なる気質を持っていた。

彼の誕生のちょうど1年前、母は最初の子を死産していた。奇しくも、その子にも「ヴィンセント」という名前が与えられていた。彼は自分と同じ名前の兄がすでに墓の下に眠っていることを知りながら育った。毎週日曜日、家族とともに墓地へ行くたびに、そこに刻まれた自分と同じ名前の墓碑を見つめた。彼がこの事実をどのように受け止めていたかはわからないが、彼の心に消えない影を落としたことは確かだろう。生まれる前から「失われた兄」と比較されるような存在として生きることは、彼にとってどこか運命的な孤独の始まりだったのかもしれない。

幼少期の彼は、家庭内でも「扱いにくい子供」として見られていた。弟や妹たちは素直で親の言うことをよく聞いたが、彼は気まぐれで、時に感情を爆発させることもあったという。突発的に怒ったかと思えば、ふとした瞬間に寂しそうな表情を見せる。両親は彼を厳しく躾けようとしたが、彼の心の奥深くにある激しい感情の波を理解することはなかった。

そんな彼が唯一、心を許せたのは自然だった。ズンデルトの村は、広大なヒースの平原や湿地が広がる静かな土地だった。彼はよく一人で村の外へ出かけ、草原を歩き、風に揺れる花々や鳥たちをじっと観察した。花の形や色合い、鳥の羽の模様、雲の流れ——そういったものが彼にとって何よりも興味を引くものだった。

ある日、彼は誰にも告げずに村を離れ、何時間も森の中を歩き回った。日が傾き始めた頃、心配した家族が彼を探し回り、ようやく林の奥で彼を見つけた。彼は草むらに座り込んで、一匹の小さな昆虫をじっと見つめていた。彼にとって、その世界はあまりにも美しく、言葉にできないほどの魅力に満ちていたのだ。

学校では成績が良かったが、次第に周囲から孤立していった。教師からは「知的で熱心な生徒」と見なされる一方で、同級生とはうまく打ち解けられなかった。彼は内向的で、しばしば授業中に窓の外を眺め、そこに広がる自然に心を奪われていた。家族の愛情に飢えていたのか、それともこの世界そのものに馴染めなかったのか——幼い彼にとって、村の人々との関わりよりも、野に咲く小さな花や大空を舞う鳥のほうがずっと親しみやすかったのかもしれない。

彼の内なる世界は、すでに他の誰とも違う色彩を帯びていた。自然の中に身を委ねながら、彼は孤独と向き合い、それを受け入れる術を学んでいった。そして、この時の経験が、後に彼が絵筆を握り、世界を鮮やかな色彩で描こうとする情熱へとつながっていくのだった。

第3章: 夢と挫折——聖職者への道を歩むも…

ヴィンセント・ファン・ゴッホは、若い頃から「自分は何者なのか」を模索し続けていた。絵に興味を持ちながらも、家族の意向や社会的な要請に従い、最初に選んだ道は 画商 という職業だった。1869年、16歳のとき、伯父のコネでオランダのハーグにある画商グーピル商会に就職する。 当時のグーピル商会は、美術作品を販売する名門企業であり、ゴッホの親族の何人かもこの業界に関わっていた。

最初の数年間、彼は真面目に仕事に取り組み、1873年にはイギリス・ロンドンの支店に転勤 する。ここで彼は、美術に囲まれながら充実した日々を送っていた。しかし、彼の人生はいつも予定通りには進まなかった。

ロンドンでの生活は、彼に大きな影響を与えることになる。彼はロンドンの街並みや美術館に魅了され、同時に 下宿先の娘に恋をする。しかし、その恋は実らなかった。失恋の痛みとともに、彼の心には次第に変化が訪れる。美術を売る仕事に対する情熱が薄れ、商業化された芸術に疑問を抱き始めた。 「芸術とは、金儲けの道具ではなく、もっと崇高なものであるべきではないか?」 そんな思いが彼の心を支配するようになる。

1875年、パリ支店に異動するが、仕事への関心は完全に失われていた。 彼はもはや「売る側」の人間ではなく、「創る側」の立場に惹かれていた。しかし、それ以上に彼を突き動かしていたのは、次第に強まる宗教への情熱だった。

1876年1月、ゴッホはグーピル商会から解雇を言い渡される。この頃、彼は仕事に対する熱意を失い、宗教への関心を深めていた。もはや画商として働く道は閉ざされ、彼は新たな生き方を模索し始める。それが聖職者への道だった。

しかし、ここでも彼は挫折を味わう。アムステルダムで神学部入学を目指したが、古典語や数学などの受験科目があまりにも多く、学問的な素養が十分でなかったゴッホには、乗り越えられる壁ではなかった。努力を重ねるものの、やがて彼は学問の道を諦め、実践的な伝道活動へと進む決意をする。

1878年、ゴッホはベルギーの炭鉱地帯ボリナージュへと赴く。そこには、極貧の生活を強いられる炭鉱労働者たちがいた。彼は彼らの中に入り込み、炭鉱夫たちと同じ暮らしをしながら、聖書を説き、病人や負傷者の看護を行った。貧困層への奉仕は、単なる理想ではなく、彼の生き方そのものになっていった。

彼の献身は尋常ではなかった。自らの服を炭鉱夫たちに与え、彼らと同じ粗末な食事を摂り、時には自らの寝床さえも貧しい人々に譲ることさえあった。彼は、貧者の中にこそキリストの姿を見出し、彼らとともに苦しむことで、神に仕えることができると信じていた。しかし、こうした極端な自己犠牲の姿勢は、教会の上層部に受け入れられなかった。伝道師としての職務は、単に貧者と共に生きることではなく、精神的な指導者としての役割を果たすことが求められていたのだ。

結局、教会の指導者たちは彼の行動を「伝道師としての威厳を欠く」として問題視し、1879年、彼は伝道師の資格を剥奪される。信仰に生きようとした彼の試みは、ここで無残に潰えた。深い失意の中、彼はボリナージュを去らざるを得なくなった。

自らの信仰すら受け入れられなかったゴッホは、人生の行き場を完全に見失っていた。しかし、そんな彼の心の奥底で、ある新たな衝動が芽生えつつあった。彼は、炭鉱夫や農民たちの姿をスケッチすることで、彼らの生き様を記録しようとしたのだ。皮肉にも、伝道師としての挫折が、彼を本格的な画家への道へと導くことになった。

第4章: 画家への転身——苦悩の中で生まれた決意

ボリナージュを去ったゴッホは、長い放浪の末、エッテンの実家に戻る。しかし、家族の中で彼の居場所はすでになく、父とはたびたび衝突を繰り返した。聖職者への道を断たれた彼にとって、もはや神への奉仕という生き方は不可能だった。しかし、自らの経験を無駄にしたくないという思いから、彼は絵を描くことに没頭し始める。

彼は、かつて伝道師として接した炭鉱夫や農民たちの姿を、素描として残そうとした。泥にまみれながら働く男たち、硬いパンをかじる貧しい家族、煤けた灯りの下で疲れ果てた表情を浮かべる母親たち——それらは彼にとって単なる題材ではなく、彼自身が共に生きた人々の記憶そのものだった。

しかし、彼の絵は決して順調には評価されなかった。彼の技法は粗く、構図も稚拙だった。さらに、当時の美術界では、明るく洗練された絵画が主流であり、彼の描く暗く重厚な農民の生活は、一般の人々には理解されにくかったからだ。

それでも彼は筆を止めなかった。まるで、自分の存在を証明するかのように、狂ったようにデッサンを繰り返し、技術を磨き続けた。彼は独学で美術の基礎を学び、ジャン=フランソワ・ミレーやハーグ派の影響を受けながら、自らの画風を確立していった。

1885年、彼は初めての本格的な作品『ジャガイモを食べる人々』を完成させる。これは、暗い色調と荒々しい筆致で、農民の厳しい生活を生々しく描き出した作品だった。ゴッホはこの絵について、「彼らの手は土を耕し、その手で食べる。これこそが彼らの人生なのだ」と語った。しかし、この作品は当時の美術界に受け入れられず、「粗雑で洗練されていない」と酷評された。

それでも彼は描き続けた。彼にとって、絵を描くことはもはや職業ではなく、生きるための行為だった。誰にも認められず、家族からも理解されず、経済的にも困窮しながら、彼はただひたすらにキャンバスへと向かい続けた。そして、彼はついに、運命を変える地へと向かうことを決意する。それが、パリだった。

第5章: パリでの覚醒——色彩の革命

1886年、ゴッホは新たな芸術の息吹を求めてパリへと向かった。彼の兄であり、長年にわたって経済的にも精神的にも支え続けてくれた弟テオが、パリのモンマルトルに住んでいた。テオは画商として働き、印象派の画家たちと広く交流を持っていた。そんな弟のもとで暮らしながら、ゴッホはパリの美術界に足を踏み入れた。

この時期のパリは、まさに美術の革命の渦中にあった。伝統的なアカデミックな絵画が支配していた時代は終わりを迎えつつあり、モネやルノワールらによる印象派が台頭していた。さらに、新印象派のスーラやシニャックが点描技法を生み出し、ポスト印象派のゴーギャンらが新たな表現を模索していた。これまで農民や労働者の苦しみを重厚な筆致で描いていたゴッホにとって、こうしたパリの芸術は衝撃だった。

パリでの生活は、彼の色彩に対する認識を根底から覆すことになる。それまでのゴッホの絵は、暗く重厚な色調が特徴だった。『ジャガイモを食べる人々』に見られるように、彼の世界は褐色や灰色に包まれ、光を拒絶するかのような筆致が支配していた。しかし、モネの水面に映る光、ルノワールの人物画の温かみのある色彩、ピサロの田園風景に見られる柔らかな色使いを目の当たりにしたことで、彼は色の持つ力を実感する。色とは単なる塗料ではなく、感情そのものを表現する手段なのだと考え始めた。そして、彼のパレットは急激に明るくなり、かつての暗い土色から、鮮やかな黄色や青、赤が躍動するような絵へと変化していった。

さらに彼は、日本の美術にも強く惹かれるようになった。当時のパリでは、日本の浮世絵がブームとなっており、ゴッホも例外ではなかった。広重や北斎の版画を熱心に収集し、その構図や色彩を研究した。浮世絵に見られる平面的な構図、明快な輪郭線、大胆な色の対比は、彼の絵に新たな視点をもたらした。彼は浮世絵を模写しながら独自の画風を探求し、『花咲く梅の木』や『花魁』といった作品にその影響を反映させていく。また、浮世絵の「省略」の美学にも感銘を受け、余計な要素を削ぎ落とし、よりシンプルで力強い構図を生み出すことに意識を向けた。

また、パリでは多くの画家たちと交流を持つようになった。印象派の画家たちだけでなく、新たな表現を模索するポスト印象派の画家たちとも出会い、その中でもゴーギャンとの出会いは彼の人生を大きく左右することになる。ゴーギャンは、都会の洗練された印象派の手法とは一線を画し、より原始的で感情を前面に押し出した芸術を追求していた。その大胆な色使いや象徴的な表現は、ゴッホにとって刺激的だった。しかし、二人の芸術観には決定的な違いもあった。ゴッホは目に映る世界をそのままの感情で表現しようとしたのに対し、ゴーギャンは理論的に構成された作品を求めていた。この対立は、のちにアルルでの激しい衝突へとつながっていく。

こうした影響を受けながらも、ゴッホは次第に独自の画風を確立していく。印象派の色彩理論を取り入れつつも、より激しい筆致と感情を込めた描写を追求した。点描の手法も試みたが、彼の性格上、細かく計算された技法よりも、勢いのある大胆なタッチの方がしっくりきた。この頃から、彼の筆致はますます激しさを増していく。短く、力強いタッチで絵の具を厚く塗り重ねる手法は、まるで彼の感情そのものがキャンバスに叩きつけられているようだった。

パリでの2年間は、ゴッホにとってまさに「覚醒」の時期だった。しかし、都会の喧騒と画家たちとの交流は、彼の精神を次第に疲弊させていった。彼は都会を離れ、もっと純粋に絵に向き合える場所を求めるようになる。そして、1888年、彼は南仏のアルルへと旅立つことを決意する。

第6章: アルルへの旅——夢の楽園を求めて

1888年2月、ゴッホはパリの喧騒から逃れるように、南フランスのアルルへと旅立った。彼は都会の人混みや騒音に疲れ果て、より純粋に創作に没頭できる環境を求めていた。アルルの地中海性気候、鮮やかな太陽の光、澄んだ空気は、彼の感性を大いに刺激した。彼は「南の光の下で、新しい芸術の楽園を築くのだ」と意気込んでいた。

アルルに到着したゴッホは、まず「黄色い家」と呼ばれる建物を借り、そこを自らのアトリエ兼住居とした。彼はこの家を芸術家たちの共同生活の場にし、互いに切磋琢磨できる場所にしようと考えていた。ゴッホは毎日、アルルの街や自然を歩き回り、その風景をスケッチし、カンバスに描き続けた。『アルルの跳ね橋』、『夜のカフェ』、『ラ・クローの収穫』など、この地で生み出された作品は、彼の画風が大きく変化したことを物語っている。特に、彼の象徴的な作品となる『ひまわり』の連作は、この地で生まれた。ひまわりの鮮やかな黄色は、彼にとって希望と友情の象徴であり、彼はこの花を何度も描いた。

しかし、彼の夢は次第に狂気へと変わっていった。彼は孤独だった。アルルの住民の多くは、奇抜な行動をとる彼を「狂人」と見なし、距離を置くようになった。そんな中で、ゴッホは芸術家仲間を必要としていた。そこで彼は、パリ時代に知り合ったポール・ゴーギャンをアルルへ招くことにする。

ゴーギャンは10月にアルルへ到着し、二人は黄色い家で共同生活を始めた。しかし、ゴーギャンは冷静な理論派であり、ゴッホは感情のままに絵を描くタイプだった。二人の芸術観の違いはやがて激しい対立を生み、口論が絶えなくなった。12月23日、ついに決定的な事件が起こる。大喧嘩の末、ゴーギャンはアルルを去ろうとした。極度の精神不安に陥ったゴッホは、錯乱状態のまま左耳を切り落とし、それを包んで娼館の女性に渡した。血まみれの状態で発見された彼は、すぐに病院へ運ばれ、アルルの人々は彼を危険視するようになった。こうして、彼の「芸術家の楽園」の夢は、わずか数か月で崩れ去ったのだった。

第7章: 狂気と芸術——病と向き合いながら

耳を切り落とした事件の後、ゴッホはアルルの病院に入院した。精神状態は不安定で、発作的に錯乱状態に陥ることもあったが、それでも彼は絵を描き続けた。彼にとって、絵を描くことは自己を保つための唯一の手段だった。しかし、町の住民たちは彼を危険視し、「狂人」として病院から退去させるよう嘆願書を提出する。ついにゴッホはアルルを去ることを決意し、1889年5月、サン=レミ=ド=プロヴァンスの精神療養院に自ら入院する。

療養院での生活は単調で、発作に苦しむ日々だったが、ゴッホは絵筆を手放さなかった。庭の糸杉やオリーブの木、病院の廊下など、身近なものを描き続けた。彼の心が不安定になるにつれ、筆致はますます荒々しくなり、渦巻くような線が特徴的になっていく。『星月夜』は、そんな彼の精神状態を反映した作品だった。夜空にうねるような星々、激しく渦を巻く空、静かにたたずむ糸杉——この絵には、彼の心の混乱と、それでもなお何かを表現しようとする強い意志が込められていた。

この頃、彼の絵はより激しい色彩と筆致を伴うようになった。『糸杉と星の見える道』、『オリーブ畑』など、自然の風景を描きながらも、その中に彼自身の内なる葛藤が映し出されていた。しかし、療養院での生活は彼の精神を救うことはなかった。彼は次第に自らの存在意義に疑問を抱くようになり、ますます孤独に陥っていった。

1890年5月、彼は医師ポール・ガシェの勧めで、パリ郊外のオーヴェル=シュル=オワーズへと移る。ガシェは芸術に理解のある医師で、ゴッホにとって心の拠り所となる存在だった。しかし、彼の精神状態は安定せず、幻覚や発作に悩まされ続けた。経済的な困窮も彼を追い詰めていく。弟テオは長年にわたって彼を支えてきたが、彼自身の健康も悪化し、経済的にも苦しい状況が続いていた。すべてが彼の心を圧迫し、彼の精神は限界に近づいていた。

第8章: 最期の瞬間——カラスの舞う麦畑

1890年7月、ゴッホはオーヴェル=シュル=オワーズの田園地帯を彷徨いながら、カンバスに向かい続けた。『ドービニーの庭』、『オーヴェルの教会』、そして『カラスのいる麦畑』——それらの作品には、彼の心の不安定さと孤独が色濃く刻み込まれていた。特に『カラスのいる麦畑』は、どこまでも広がる黄金色の麦畑の上を不吉に舞う黒いカラスが描かれ、まるで彼の心の迷いや絶望を映し出しているようだった。

1890年7月27日、ゴッホは麦畑で拳銃を手に取り、自らの胸を撃った。負傷したままアトリエに戻り、2日後の7月29日、弟テオに看取られながら息を引き取った。彼は死の間際、テオに「悲しみの中でも、私は生き続けるだろう」と言葉を残したと言われている。

彼の死は静かだった。生前、彼の作品を理解する者はほとんどいなかった。彼は一生のうちに1枚の絵しか売れなかったとされ、画家としての成功とは無縁だった。しかし、彼の死後、彼の作品は次第に評価され始め、20世紀の美術に計り知れない影響を与えることになる。彼の筆の跡は、ただの絵ではなく、彼自身の魂の叫びであり、時代を超えて人々の心を揺さぶり続けるものとなった。

Book

漫画:

自伝・伝記:

おすすめの美術館:

SOMPO美術館(新宿駅 徒歩5分)|この街には《ひまわり》がある。

参考文献:

フィンセント・ファン・ゴッホ – Wikipedia

ヴィンセント・ヴァンゴッホ|ヘザー・ジェームズ

ゴッホ(ごっほ)とは? 意味や使い方 – コトバンク