婦人は男子にも国家にも寄りかかるべきではない

愛と闘いの言葉で時代を動かした歌人

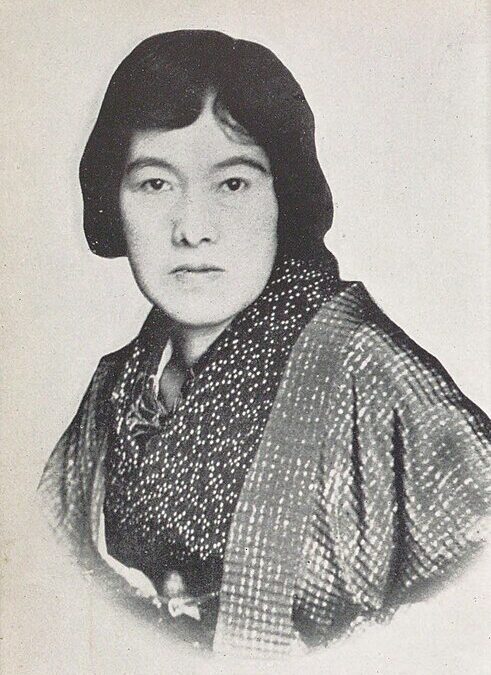

与謝野晶子

の生涯

与謝野晶子は、日本の近代文学史において特筆すべき存在である。彼女の短歌は、伝統的な和歌の枠を超え、女性の情熱や自由な精神を詠い上げた。その作品は、当時の女性たちの心を震わせ、文学界に新風を巻き起こした。また、彼女は単なる歌人ではなく、評論家として女性の自立を訴え、教育者として男女共学の学校を設立するなど、多方面で活躍した。その人生は、恋に生き、家族を支え、そして社会に新たな価値観をもたらした情熱の物語である。

文学に魅せられた少女時代

与謝野晶子は、明治11年(1878年)、大阪府堺市に生まれた。彼女の実家は、和菓子屋「駿河屋」を営んでいたが、当時の日本社会ではすでに商業の流れが変化しており、家業の経営は次第に厳しくなっていた。かつては繁盛していた店も、時代の波に押されるように衰退しつつあったのだ。そうした家計の厳しさの中で、両親は家業を支えてくれる存在として、主に男児に期待をかけた。晶子は三女として生まれ、女の子は成人すれば嫁ぐものと考えられていたため、家の経済的な支えになるとは思われていなかった。そのため、特に両親から強い愛情を受けることもなく、家庭の中で目立たない存在だったといわれている。

しかし、晶子はそうした環境に埋もれることなく、幼い頃から自らの世界を築いていく。彼女の知的好奇心は並外れており、9歳になると地元の漢学塾に通い始めた。そこでは、朱子学や儒学といった伝統的な学問を学ぶとともに、書物を通じて言葉の力に触れる機会を得たのだ。当時の日本社会では、女の子がこうした学問を学ぶことは珍しく、多くの女性は読み書きや裁縫、家事といった実生活に必要な知識を身につけることが一般的であったのにだ。晶子は家業の手伝いをする一方で、文字を学び、物語の世界に没頭することに喜びを見出すことができたのだ。

さらに、彼女は琴や三味線の稽古も受け、日本の伝統文化に親しむことも嗜んだ。これは、当時の中流階級の女性が教養として身につけるものであったが、晶子にとっては単なる習い事にとどまらなかった。音楽や詩歌のリズムに対する感覚を養い、後の短歌創作にもつながる感性を育むことになったからだ。

やがて、彼女は堺女学校に進学することとなる。ここでの学びは、彼女にとって大きな転機が訪れる。学業の傍ら、晶子は父の書棚にあった書物を手当たり次第に読み漁り、特に『源氏物語』には強い関心を抱いたのだ。当時の女性の間でも『源氏物語』は人気のある作品だったが、彼女は単に物語を楽しむだけでなく、その繊細な表現や情緒の豊かさに魅了され、物語を通して言葉の力を深く学ぶこととなった。

また、彼女は同時期に、当時の文芸雑誌『文学界』を熱心に読みふけったという。『文学界』は、当時の新進気鋭の作家たちが集う場であり、近代文学の潮流を形作る重要な役割を果たしていた。特に、正岡子規の短歌に触れたことが、彼女の文学観に大きな影響を与えた。子規の革新的な短歌表現に衝撃を受け、彼女自身も短歌を詠むようになった。

その才能は次第に開花し、16歳のときにはすでに短歌を『文芸倶楽部』に投稿し、掲載されるまでになった。多くの投稿者がひしめく中で、若干16歳の少女の作品が掲載されるというのは、並大抵のことではなかった。それは、彼女の短歌に独自の感性と深い表現力が備わっていたことの証でもあった。

運命の出会いと『みだれ髪』

彼女の文学活動が本格化したのは、浪華青年文学会に参加してからだった。この会は、関西地方の若手文学愛好者が集い、新しい詩や短歌を発表し合う場として活発な活動を展開していた。そこで彼女は、同世代の若者たちと交流し、文学について議論を重ねながら自らの表現を磨いていったのだ。もともと古典文学に親しんでいた晶子だったが、ここでの議論を通じて、単なる古典の模倣ではない、より自由で新しい短歌表現の可能性を模索するようになった。

こうして短歌創作に没頭するなか、彼女は1900年(明治33年)に運命的な出会いを果たす。それは、後に夫となる与謝野鉄幹との出会いであった。

鉄幹はすでに詩人として名を成し、文学結社「東京新詩社」を主宰していた。彼の発行する『明星』は、当時の日本文学界において革新的な存在であり、伝統的な短歌や詩から脱却し、より個人的で情熱的な表現を求める浪漫派の拠点となっていた。『明星』に掲載される詩や短歌は、従来の歌壇が持つ格式や型を重んじる姿勢とは一線を画し、感情をより直接的に、時に激しく表現するものであった。その新しい文学の息吹は、若者たちの心を捉え、熱狂的な支持を集めていた。

晶子もまた、『明星』の思想に共鳴し、投稿を始めるようになる。彼女の短歌は、その奔放な言葉遣いや情熱的な表現で注目を集め、やがて『明星』の中心的な存在へと成長していった。しかし、その過程で彼女の人生に大きな転機が訪れる。それは、鉄幹との恋愛であった。

鉄幹は、文学界において才能ある詩人として知られていただけでなく、知的で鋭い語り口と魅力的な風貌で多くの人を惹きつける人物だった。彼の詩には「虎の鉄幹」「剣の鉄幹」とも称されるほどの鋭さと力強さがあり、その文学観や思想に魅了された女性たちも少なくなかった。晶子もまた、彼の持つ強烈な個性に惹かれ、やがて彼への愛情を募らせていった一人であった。

しかし、この恋には大きな障壁があった。鉄幹にはすでに妻子がいたのである。当時の日本社会では、結婚は家と家との結びつきであり、個人の感情よりも家族の意向が重視されるのが一般的だった。そのため、鉄幹の家庭があることは、晶子にとっても、彼女の家族にとっても大きな問題だった。

それでも晶子は、自らの感情を抑えることなく鉄幹を愛し、ついには家族の反対を押し切って東京へ出奔することを決意する。この行動は、当時の女性としては驚くべき大胆なものであった。明治時代の女性は、社会的におとなしく従順であることを求められるなかで、家族の制約を振り切って自らの恋愛を貫くことは、大きな決断だった。それは、彼女の情熱的な性格と、自らの信じる道を突き進む強さを如実に示すものでもあった。

東京へ出た彼女は、鉄幹と共に文学活動に専念するようになる。そして翌年、晶子は自身初の歌集『みだれ髪』を刊行した。この歌集は、それまでの和歌の世界にはなかった、女性の官能と情熱を大胆に表現した作品であり、発表されるや否や大きな話題となった。

「やは肌の あつき血汐に ふれも見で さびしからずや 道を説く君」

という歌は、理屈ばかりを語る男性に対し、肉体と感情の実感を重んじる女性の視点を強烈に打ち出しており、当時の読者に強い衝撃を与えることになった。

『みだれ髪』は、女性の自由な感情表現を解放するものとして、多くの支持を集めたのだ。特に、恋愛に対して積極的に自己表現を行う女性像は、従来の「良妻賢母」の理想とは一線を画しており、新しい女性の生き方を提示するものとして、多くの女性たちの共感を呼んだ。しかしその一方で、伝統的な価値観を重んじる歌壇からは強い批判も浴びせられた。女性がここまで赤裸々に恋愛や情熱を歌うこと自体が「けしからん」とされ、彼女の作品はしばしば物議を醸した。

だが、晶子はその批判に屈することなく、自らの文学を追求し続けた。『みだれ髪』の成功を皮切りに、彼女は次々と歌集を発表し、やがて日本を代表する歌人へと成長していく。鉄幹との出会いが、彼女の人生を大きく変えたことは間違いない。しかし、それ以上に重要なのは、彼女自身の持つ情熱と信念が、その才能を開花させたことであった。こうして晶子は、恋と文学を糧に、自らの道を切り拓いていったのである。

戦争と家族の間で

晶子の人生には、数多くの試練が待ち受けていた。まず、彼女は12人の子どもを産み育てる母としての役割を果たしながら、文学活動を続けなければならなかった。日々の家事や育児に追われる中でも、彼女は筆を持ち続け、短歌や詩、評論を発表し続けた。その姿は、単なる家庭人でもなく、単なる文学者でもない、まさに両者を両立させた女性の先駆けともいえるものだった。

さらに、夫・鉄幹の詩作が売れなくなるにつれ、家計はますます苦しくなった。鉄幹が大学教授の職を得るまで、晶子は家族の生活を支えるため、あらゆる仕事を引き受けた。原稿料の前払いを頼み、詩作、評論、翻訳、さらには新聞や雑誌への寄稿など、筆一本で家族を養い続けた。子どもたちの成長を見守りながら、机に向かう彼女の姿は、当時の女性の社会的役割を超えたものだった。

その多忙な生活の中でも、彼女は文学活動において大きな成果を上げた。『源氏物語』の現代語訳に取り組み、難解な古典を一般の読者にも親しみやすくすることに尽力した。また、女性解放を訴える評論を発表し続け、社会における女性の地位向上に努めた。

しかし、彼女の作品は時として大きな論争を巻き起こした。その代表例が、日露戦争中に発表した「君死にたまふことなかれ」である。戦争を美化し、兵士の死を「名誉」とする風潮が強かった時代において、この詩は異例の作品だった。従軍した弟の無事を願い、戦争の残酷さを歌ったこの詩は、国民の義務として戦場に赴くことを美徳とする社会の価値観に真っ向から挑戦するものであり、多くの批判を浴びた。

しかし、晶子は「歌はまことの心を歌うもの」と反論し、信念を貫いた。彼女にとって、文学とは単なる美の追求ではなく、人間の真実を表現するものだったのだ。戦争という国家の論理の中で、個人の感情や愛情が抑圧されることを許さない、その姿勢こそが晶子の文学の本質だった。

女性の自立と教育改革

与謝野晶子の思想は、一貫して「女性の自立」と「自由な表現」を重視していた。彼女は、女性が単なる家庭の従属者ではなく、一人の独立した人間として生きるべきだという信念を持ち続けた。その信念は、詩や評論を通じて力強く発信されていった。

1911年(明治44年)には、平塚らいてうが創刊した『青鞜』の創刊号に詩を寄稿し、「山の動く日きたる」と女性の社会進出を鼓舞した。この一文は、女性たちがこれまでの閉ざされた世界から解放され、新たな時代を切り開くことを象徴するものとして、強いインパクトを与えることになる。

さらに、夫・鉄幹とともにフランスへ渡ったことで、彼女の思想はさらに広がりを見せることになった。西洋の文化や思想に触れたことで、彼女は日本における女性の立場の遅れを痛感し、より積極的に女性の教育と経済的自立の必要性を訴えるようになったのだ。帰国後、彼女は「女性が経済的に自立しなければ、本当の意味で自由にはなれない」と主張し、女性の権利向上に向けた活動を本格化させる。

その一環として、母性保護論争において平塚らいてうと激しく対立した。平塚が、国家が女性の母性を保護すべきだと主張したのに対し、晶子は「女性は国家や男性に依存すべきではない」とし、女性自身が教育を受け、自らの力で道を切り開くことを強く主張した。この論争は、単なる女性運動の枠を超え、日本社会における女性の在り方をめぐる重要な議論となった。

こうした思想を具体的な形にするため、1921年(大正10年)、彼女は西村伊作や夫の鉄幹とともに文化学院を創設した。この学校は、日本で初めて男女共学を取り入れた教育機関であり、従来の教育制度に縛られない、自由な学びの場を提供することを目指していた。晶子は学監として、特に女子教育の充実に力を入れた。彼女の理念は、単なる知識の習得ではなく、芸術や文学を通じて人格を育むことにあった。文化学院での教育は、当時の画一的な学校教育とは異なり、生徒の個性を尊重する革新的なものであった。

戦争の影と最期の日々

昭和に入ると、晶子の作風は次第に穏やかになり、鋭い社会批評よりも、人生や自然を詠む作品が増えていった。しかし、それでも彼女は文学活動をやめることなく、精力的に執筆を続けた。1938年には『新新訳源氏物語』を完成させ、古典の普及にも大きく貢献した。これは彼女の長年の研究の集大成であり、多くの読者に親しまれることとなった。

しかし、1940年に脳出血で倒れ、以後は右半身不随となった。活動的だった彼女にとって、身体の自由を奪われることは大きな苦しみであったに違いない。それでも彼女は病床で歌を詠み続け、衰えゆく身体の中でも、言葉の力だけは最後まで失わなかった。

そして、1942年(昭和17年)5月29日、彼女は狭心症と尿毒症を併発し、東京の自宅で静かに息を引き取った。享年65であった。

Book

漫画:

自伝・伝記:

おすすめの本:

おすすめの場所:

[blogcard url=”https://www.sakai-rishonomori.com/″]

参考文献:

与謝野晶子 – Wikipedia

与謝野晶子について | 与謝野晶子倶楽部

与謝野晶子|国史大辞典・日本人名大辞典|ジャパンナレッジ

与謝野晶子の性格と経歴の代表作は?生い立ちとエピソードが面白い | 世界の名著をおすすめする高等遊民.com