0から1を創るのは難しい。

1から2を作ることは易しい

夢と誤解の大航海:コロンブスの栄光と影

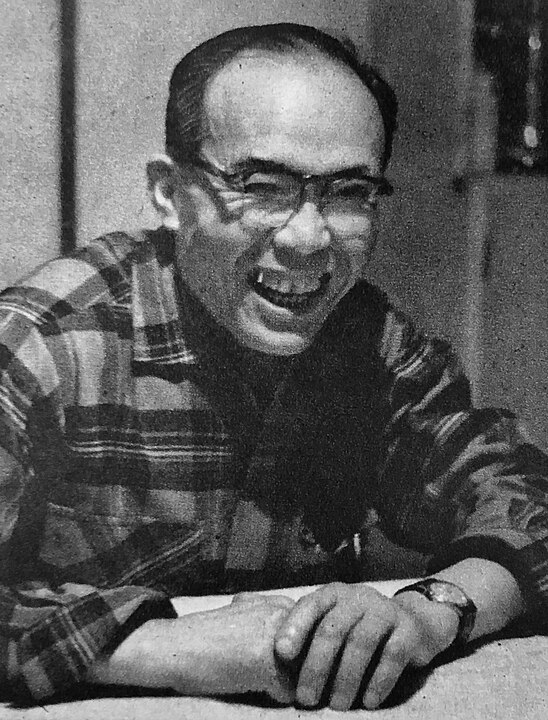

クリストファー・コロンブス

の生涯

クリストファー・コロンブスの物語は、単なる「新大陸発見」の物語ではない。それは、未知への挑戦、誤解、栄光、そして悲劇が交錯する、ひとりの航海者の壮大な旅の記録であり、現代に至るまで世界の歴史と文化に深い影響を及ぼしている。彼が開いた航路は、ヨーロッパとアメリカ大陸を結びつけ、やがて植民地化、交易、文化の交流、そして悲しいことに、搾取と虐殺の道をも切り開くことになった。その一歩は、人類史における転換点として刻まれ、コロンブスの名は賞賛と批判の狭間で揺れ続けている。

海と夢に憧れた少年

1451年、コロンブスはイタリア・ジェノヴァに生まれた。当時のジェノヴァは地中海交易の要衝として栄えており、その港町の喧騒と塩気を含んだ潮風は、幼い彼にとって日常そのものだった。父ドメニコ・コロンブスは毛織物業を営む職人で、家計は決して裕福ではなかったが、慎ましい暮らしの中にも、商人たちが交わす交易の話や、遠方から戻った船乗りたちが語る冒険譚が、彼の想像力を刺激した。ジェノヴァの港に寄せる波の音は、彼にとってただの日常の風景ではなく、未知の世界への呼び声であり、水平線の向こうには無限の可能性が広がっていると信じさせる力を持っていた。

少年時代、コロンブスは家業の手伝いをしながらも、船乗りたちの話に耳を傾け、次第に自らも海の道を志すようになる。14歳のとき、彼は初めて商業船に乗り込んだ。この若さでの船出は、彼にとって単なる仕事以上の意味を持っていた。波間を揺れる甲板の上で、彼は自分の運命が海と深く結びついていることを直感したのである。

その後、コロンブスは地中海を越え、広大な大西洋の縁まで足を延ばすことになる。エーゲ海のキオス島では、異国の文化と交易の現場を目の当たりにし、その多様な価値観に触れる経験を積んだ。さらに、北欧への航海では、アイスランドやアイルランドといった極寒の地に渡り、厳しい自然と向き合うことで、過酷な航海術の知識を身につけることとなる。西アフリカのエルミナ交易城砦では、当時の交易が持つ富と悲劇の両面を目の当たりにし、貿易と植民地主義の現実に触れることになる。これらの体験は、彼の世界観を広げるとともに、未知の世界への探求心をさらに強く掻き立てた。

やがて、コロンブスはマデイラ諸島で新たな人生の節目を迎える。そこで出会ったのが、ポルトガルの名門家系に生まれたフェリパ・モニスだった。フェリパは、かつて大航海時代の先駆者であるバルトロメウ・ペレストレロの娘であり、その家系の名声と航海に関する知識を持つ女性だった。二人は結婚し、息子ディエゴを授かる。マデイラ諸島での生活は、コロンブスにとって穏やかで幸福なひとときであり、家族と過ごす日々は、彼に安らぎと希望をもたらした。

しかし、その幸せは長く続かなかった。フェリパは若くして病に倒れ、その早すぎる死はコロンブスに深い悲しみをもたらす。愛する妻を失った彼の心には、喪失の痛みと同時に、新たな情熱が芽生えた。フェリパの死は、彼を一層強く海と冒険の世界へと駆り立てたのである。

この悲しみの中で、コロンブスは「西回り航路」によるアジア到達という壮大な夢にのめり込んでいく。彼は、フェリパの遺した航海図や知識を手に取り、それを何度も読み返した。マルコ・ポーロの『東方見聞録』や、フィレンツェの学者トスカネリによる地球球体説にも強く影響を受け、彼の中に「大西洋を西へ進めば、ジパング(日本)やカタイ(中国)に到達できる」という確信が芽生える。

この確信は、単なる夢想ではなく、彼にとって「失われた幸福」の代わりとなる執念へと変わっていった。家族の喪失を乗り越えるために、彼は再び海へと目を向け、水平線の彼方に広がる未知の世界こそが、彼の新たな人生の答えであると信じたのである。

未知への夢と誤解

コロンブスは正式な教育を受ける機会はなかったものの、強い探求心から独学で天文学、地理学、歴史を学び、実際の航海経験と書物から得た知識を深めていった。特に彼に影響を与えたのは、マルコ・ポーロの『東方見聞録』とピエール・ダイイの『世界像』である。これらの書物は、アジアの富と神秘を伝え、コロンブスに未知の世界への憧れと探求の意欲を抱かせた。

さらに、フィレンツェの学者トスカネリによる「世界球体説」は、コロンブスに西回り航路でアジアに到達できるという確信を与えた。当時、地球が球体であることは知られていたが、トスカネリの理論はそれを航海に応用する具体的な指針を示しており、コロンブスの野望を強く後押しした。

しかし、その信念には重大な誤算が潜んでいた。コロンブスは、地球の大きさを実際よりも大幅に小さく見積もっていたのだ。加えて、アジア大陸の広がりも過大に考えており、ユーラシア大陸がもっと東に広がっていると誤認もしていた。この二重の誤りが、彼にとって「西回りでアジアに到達する」という計画を実現可能なものに思わせた。

だが、この誤解こそが、彼を新たな大陸へと導くことになる。コロンブスは最期まで自分がアジアに到達したと信じていたが、その航海がもたらしたのは、ヨーロッパとアメリカ大陸の運命的な出会いだった。彼の誤った計算が、結果として世界史を大きく動かすきっかけとなったのである。

夢の実現と挫折

しかし、この荒唐無稽とも考えられていたコロンブスの計画は、ポルトガル王ジョアン2世に最初の話をするが拒絶される。しかし、彼は諦めず、スペインに渡り、女王イサベル1世とフェルナンド2世に支援を求めた。当初はレコンキスタ(グラナダ陥落)に忙殺されていた両王だったが、1492年、ついに支援を約束する。コロンブスは、航海が成功した場合に得られる「海洋提督」「副王」「新領土の総督」という地位、そして発見した土地からの利益の10分の1を保証されるという契約を勝ち取った。

その年の8月、コロンブスは3隻の船とともにパロス港を出航。2カ月後、ついにバハマ諸島に到達し、これを「サン・サルバドル島」と命名した。しかし、彼はこの地をインドの一部と信じ、「インディオ」と呼んで先住民と接触した。この航海の成功は、彼に大きな名声と権力をもたらしたが、同時にさらなる挑戦と悲劇の始まりでもあった。

新大陸の「発見」とその影

コロンブスはその後も3度の航海を重ねた。1493年の第2回航海では、入植者と共に再びエスパニョーラ島を訪れたが、先住民との対立や食糧難に苦しんだ。1498年の第3回航海では南アメリカ大陸に到達したものの、統治者としての無能さや残虐な支配に対する非難が高まり、スペインに送還される屈辱を味わう。彼の支配は、原住民への苛烈な暴力や奴隷化を伴い、後の植民地支配の残酷な先例となった。

コロンブスの最後の航海(1502年)では、パナマ地峡に達するも、彼が目指した「アジアへの近道」はついに見つからなかった。彼は生涯、自分が到達した地が新大陸ではなく「インディアス」であると信じ続け、その誤解は決して解かれることはなかった。

栄光と挫折の果てに

1504年にスペインへ戻ったコロンブスは、かつての名声を失い、王室からも冷遇された。彼は「副王」としての権利や報酬を求め続けたが、訴えはほとんど聞き入れられなかった。1506年、失意のうちにバリャドリードでその生涯を閉じる。享年54歳であった。

彼の死後、その名はアメリゴ・ヴェスプッチに代わられてアメリカ大陸と呼ばれることになる。しかし、その影響は計り知れない。コロンブスの航海が開いた「コロンブス交換」は、食物、動植物、技術、そして文化の大規模な交流をもたらし、現代のグローバル社会の原型を形成した。

しかし、その裏には先住民の大虐殺、奴隷貿易、文化破壊といった暗い影も存在する。現代では、彼の業績と残酷な支配の両面が再評価され、各地でコロンブス像が撤去されるなど、その評価は時代とともに変化している。

Book

漫画:

自伝・伝記:

おすすめの本:

参考文献:

クリストファー・コロンブス – Wikipedia

Christopher Columbus – Wikipedia

コロンブス

コロンブス|世界大百科事典・世界人名大辞典|ジャパンナレッジ