哲学における疑いは発明の父であり、真理の発見への道を開くものである

科学革命の扉を開いた男

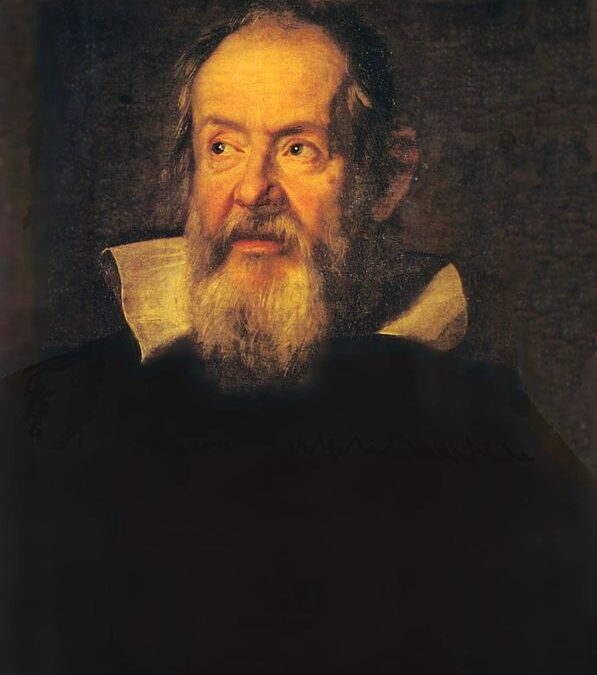

ガリレオ・ガリレイ

の人生

私たちが今日、「科学」という言葉を聞いたときに思い浮かべるのは、実験と観察を通じて自然の法則を解き明かす営みだろう。しかし、この「科学的手法」はいつから確立されたのか? その答えの中心にいるのが、ガリレオ・ガリレイである。

ガリレオは、天文学、物理学、数学の分野で数々の発見を成し遂げ、科学の方法論を根本から変えた。彼の功績は単なる「発見」だけにとどまらず、「仮説を立て、実験し、数値で検証する」 という、今日の科学の基本的なスタイルを確立した点にある。それは、古代ギリシャ以来の哲学的思索の伝統を打ち破り、近代科学への道を切り開くものであった。

音楽と数学の交差点

ガリレオ・ガリレイは1564年2月15日、イタリアのピサで生まれた。彼の父ヴィンチェンツォ・ガリレイは音楽家であり、音程の研究にも精通していた。父の研究手法は、音楽の音程を数値として扱い、それを数学的に分析するというものであった。この影響が、後のガリレオの「運動を数学的に記述する」という発想につながったとされている。

ガリレオは幼い頃から聡明で、特に数学に強い関心を示した。しかし、父は彼に安定した職を得てほしいと考え、ピサ大学で医学を学ばせた。しかし、彼はすぐにこの道に興味を失い、代わりにユークリッド幾何学やアルキメデスの著作に魅了される。そして、数学と物理学の世界へと足を踏み入れていくこととなる。

天秤から宇宙へ

ガリレオはピサ大学を退学するものの、1589年には同大学の数学講師となり、続く1592年にはパドヴァ大学の教授に就任する。当時、パドヴァ大学はヨーロッパ有数の学問の中心地であり、多くの優れた知識人が集まる場だった。この環境の中で、ガリレオは数学や物理学の講義を行いながら、自らの研究にも没頭していった。彼の授業は理論だけでなく、実験を交えた実践的なものであり、従来の学問の枠を超えた斬新な内容は、多くの学生や知識人を魅了したと伝えられている。

この頃から彼は、「実験と観察こそが真理を解明する鍵である」 という科学的探究の道を進み始めた。それまでの学問は、アリストテレスの哲学に基づき、「論理的に考えればそうなるはずだ」という推論が重視されていた。だが、ガリレオは「実際に試してみなければ、本当のところはわからない」 という姿勢を貫き、積極的に実験を行い、自然現象を数値として記述することを試みた。

その中で彼が取り組んだ最初の大きな研究のひとつが、物体の落下に関する法則の解明 であった。当時の常識では、アリストテレスの「重いものほど速く落ちる」という説が広く信じられていた。しかしガリレオは、異なる重さの物体を使って実験を行い、落下速度は物体の質量には関係なく一定であることを突き止めた。これは、「すべての物体は同じ加速度で落下する」 という、後のニュートンの運動法則にもつながる発見である。

この研究に関しては、後世「ガリレオがピサの斜塔から大小異なる球を落とし、同時に着地することを証明した」という逸話が語られる。しかし実際には、彼はこの実験を斜塔ではなく、斜面を使って行ったとされている。彼は滑らかな傾斜を用いることで、物体の落下速度をゆっくりにし、より正確な測定が可能になるよう工夫した。この実験により、彼は運動を数値で記述し、その法則性を導くという新たな科学的方法を確立していったのである。

また、ガリレオは振り子の等時性(振り子の振動周期は振れ幅に関係なく一定である)も発見したとされる。彼はピサ大聖堂のシャンデリアの揺れを観察するうちに、その動きが規則的であることに気づいた。そこで、異なる振り幅で振り子を揺らし、周期を測定する実験を行った結果、振れ幅が変わっても振動の周期は一定であることを突き止めた。これは後に、振り子時計の開発に繋がる重要な発見 となる。

このような研究の背景には、ガリレオの根本的な信念があった。それは、「自然の現象は数学的法則によって記述できる」 という考え方である。彼は、物体の運動や天体の動きを単なる哲学的思索ではなく、数値化し、法則として導き出す ことこそが、真の理解につながると信じていた。そして、そのアプローチこそが、後の近代科学の礎となっていくのである。

望遠鏡と異端審問

1609年、ガリレオはオランダで発明された望遠鏡の情報を得ると、単なる模倣にとどまらず、自らの工夫を加えて改良 し、当初3倍程度だった倍率を飛躍的に高め、20倍の倍率を持つ望遠鏡を作り上げた。彼はこの新しい観測機器を手に、夜空を詳細に調べ始める。そして、彼の眼前に広がったのは、それまで誰も見たことのない宇宙の姿だった。

望遠鏡を通して観測した結果、月の表面にはなめらかな球体ではなく凹凸がある ことを発見し、それが山や谷であると推測した。また、木星の周囲に4つの衛星が公転していることを確認し、さらに金星が満ち欠けをすることも明らかにした。これらの観測結果は、当時の常識であった天動説にとって致命的な打撃を与えるものだった。もし宇宙のすべての天体が地球を中心に回っているのであれば、木星の衛星が木星の周囲を回っているという事実は説明がつかない。また、金星の満ち欠けは、太陽の周りを公転していることを示唆していた。

これらの発見は、彼を地動説の確信へと導き、同時に彼の人生を大きく変えることとなる。地動説はカトリック教会の教義と相反するものであり、神が地球を宇宙の中心に創造したとする聖書の記述に疑問を投げかけるものであった。そのため、彼の研究は次第に宗教当局から警戒されるようになる。ローマ教皇庁はガリレオに対し、地動説の主張を公にしないよう警告を発した。

しかし、ガリレオは科学的真実を伝えたいという強い信念のもと、1632年に『天文対話』を出版する。この本は、3人の登場人物が天動説と地動説について議論する対話形式で書かれており、一見すると中立的に見えるが、実際には地動説を支持する立場が明らかだった。この挑戦的な書籍の出版によって、彼は異端審問にかけられることになる。

長い審問の末、彼は最終的に「地動説を放棄する」 という誓約を強制され、事実上、自らの理論を公に否定させられた。老いたガリレオは、裁判所の前で正式に地動説を撤回することを誓わされたが、その後、彼が法廷を後にしながら「それでも地球は動く(E pur si muove)」 とつぶやいた、という逸話が伝えられている。実際の記録には残されていないものの、この言葉は、真理を追求する科学者としての彼の姿勢を象徴するものとして、今日まで語り継がれている。

科学的手法の確立

異端審問によりガリレオは軟禁状態に置かれたが、それでも研究を続けた。1638年には『新科学対話』を出版し、物理学の基礎となる法則をまとめた。ここには、彼の最も重要な貢献の一つである相対性原理(運動する系の中では物理法則が同じように成り立つ)も含まれていた。この考えは後にアインシュタインの相対性理論へとつながる。

彼の科学的手法——仮説を立て、実験し、数値で記述し、理論を組み立てるという方法——は、近代科学の礎となり、ニュートンの力学体系へと受け継がれていく。

失明の中でも続いた探求

ガリレオは晩年に失明し、最愛の娘を亡くすなど、多くの苦難に見舞われた。それでも彼は研究を続け、弟子たちに自身の知識を伝えた。彼の弟子たちはその業績を受け継ぎ、科学革命の波を広げていく。

彼の死後、ガリレオの名誉は徐々に回復し、1744年には彼の著作が再び出版された。1992年にはローマ教皇ヨハネ・パウロ2世が「ガリレオ裁判は誤りであった」と正式に認めた。彼の科学的業績は、今もなお私たちの世界観に影響を与え続けている。

Book:

漫画:

自伝・伝記:

なし