無知はしばしば知識よりも

確信に満ちている

進化論がもたらした変革

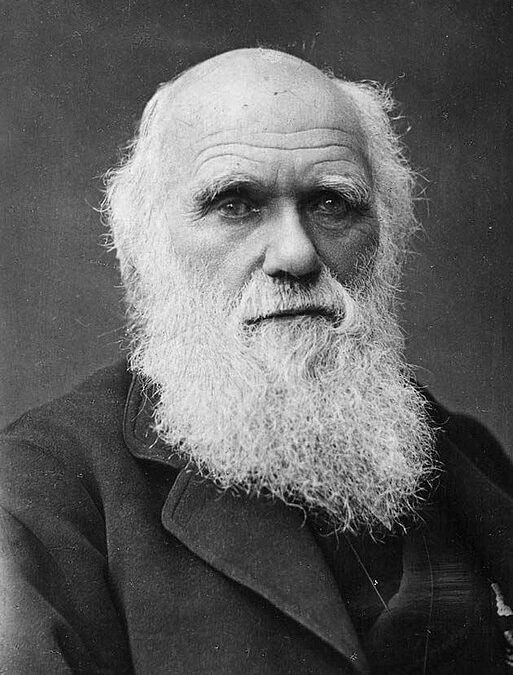

チャールズ・ダーウィン

の生涯

チャールズ・ダーウィンの理論「自然選択説」は、生命の本質に対する人類の理解を根底から覆した。この進化論は宗教的な世界観と衝突しつつも、生物学の礎となり、現代に至るまで科学的探求を支える基本原則のひとつとなっている。さらにこの生物が共通の祖先から枝分かれし、環境に適応しながら進化するという考えは、科学だけでなく、社会思想や哲学、倫理観にも影響を与えている。

科学への興味の芽生え

1809年、イギリス・シュルーズベリーで生まれたダーウィンは、裕福な医師である父ロバート・ダーウィンと、名家ウェッジウッド家の母スザンナのもとで育った。祖父のエラズマス・ダーウィンは博物学者であり、幼少期からダーウィンは科学への興味を自然と育んでいった。

母を8歳で亡くした彼は、姉たちに育てられた。父は厳格だったが、幼少期のダーウィンは昆虫採集や植物の観察に夢中になり、兄エラズマスとともに化学実験に没頭するなど、すでに博物学者としての片鱗を見せていた。

16歳でエディンバラ大学に進学し、医師を目指すものの、血を見ることが苦手だったこともあり、医学の道にはなじめなかった。しかし、博物学への関心はさらに深まり、動物の解剖や分類に熱心に取り組むようになる。エディンバラ大学を中退した後、ケンブリッジ大学へと進学し、神学を学びながらも博物学者のジョン・スティーブンス・ヘンズローの影響を受け、博物学の道を志す決意を固める。

運命を変えた航海

ダーウィンの人生の転機は1831年、22歳のときに訪れた。恩師ジョン・スティーブンス・ヘンズローの推薦により、英海軍の測量船「ビーグル号」に博物学者として同行する機会を得たのである。当初、この航海は2年ほどの予定だったが、実際には5年もの長きにわたり続くことになった。この決断は、彼の人生だけでなく、生物学の歴史そのものを変えることになる。

ビーグル号は世界各地を巡りながら、南アメリカ沿岸の地図作成を主な目的としていたが、ダーウィンにとっては比類なき探求の場となった。彼は南米の地層を注意深く観察し、アンデス山脈で海洋生物の化石を発見することで、「地球の地形は長い時間をかけてゆっくりと変化する」という斉一説が正しいことを確信した。この考えは、当時主流だった「大洪水や急激な変化によって地球が形作られた」という激変説とは異なり、「現在と同じ地質学的なプロセスが、過去にも働いていた」とするものであり、ダーウィンに「生物の進化もまた、長い時間をかけて起こるのではないか?」という発想をもたらした。

中でも、1835年に訪れたガラパゴス諸島での経験は、ダーウィンにとって忘れがたいものとなった。この諸島は、火山活動によって形成された新しい土地であり、大陸から切り離された環境で生物が独自の進化を遂げていることが明らかだった。特に、島ごとに異なる形態のフィンチ(後に「ダーウィンフィンチ」と呼ばれる)やゾウガメに注目した。現地の総督から「島ごとにゾウガメの甲羅の形が異なり、詳しい者ならどの島出身か見分けられる」と聞かされたことが、ダーウィンの思考を刺激した。

しかし、当時の彼はまだ「種が変化する」という考えを確信していたわけではなかった。実際、ガラパゴス諸島ではフィンチ類の標本を採取しながら、それらが同じグループの鳥であるという認識すら持っていなかった。彼が本格的に進化のメカニズムを考え始めたのは、帰国後にロンドンの博物学者ジョン・グールドによって標本が分類され、ガラパゴス諸島の鳥たちが異なる種へと分化していることを知ったときであった。 また、ビーグル号の航海は単なる科学探検ではなく、ダーウィンの人生観をも変えた経験となった。南米で目の当たりにした奴隷制度の残虐さは彼の人道的思想を強め、また、厳しい自然環境で生きる動植物の姿は、生命が単なる神の創造物ではなく、環境によって形作られるものであるという直感を彼に与えた。

この航海を通じて得た無数の観察と経験が、彼を進化論へと導く基盤を築いたのである。

自然選択説の確立と葛藤

ダーウィンは帰国後、航海の記録をまとめながら、種の変化に関する膨大なノートを書き続けた。彼は「種が変わる」という仮説を抱いていたが、確信を持つにはさらなる研究が必要だった。

そんな中、1838年に彼はトマス・マルサスの『人口論』を読んだ。ここで「生存競争」という概念に触れたことが、ダーウィンの理論を決定づけた。限られた資源の中で生存し子孫を残せる個体が次世代に影響を与える—これが「自然選択」の考え方である。

しかし、進化論は当時の宗教観と真っ向から対立するものであったため、ダーウィンは公表をためらった。さらに彼自身の健康状態は悪化しており、激しい頭痛や胃痛に悩まされるようになった。

1858年、彼の躊躇を打ち破る出来事が起こる。若手博物学者アルフレッド・ラッセル・ウォレスが、ダーウィンとほぼ同じ「自然選択」による進化の考えを独立に発表しようとしていたのだ。このままでは長年の研究が埋もれてしまうと考えたダーウィンは、ウォレスとの共同発表を決断し、翌年1859年に『種の起源』を出版することになる。

進化論の受容と批判

『種の起源』は世間に衝撃を与え、熱狂的な支持と激しい反発の両方を巻き起こした。特にキリスト教の影響が強い学者や聖職者からは、「人間は神によって創造された」という世界観を脅かすものとして非難された。

しかし、科学界の中では支持者も増え、トマス・ハクスリーらがダーウィンの理論を擁護することで進化論は徐々に広まっていった。ダーウィン自身は論争を避け、さらなる研究に没頭した。

彼は「自然選択」だけでは説明しきれない現象、特に「なぜオスのクジャクは派手な羽を持つのか?」といった疑問に取り組み、「性選択」という新たな概念を提唱した。また、人類の進化にも踏み込み、『人間の進化と性淘汰』(1871年)を発表し、人間もまた進化の産物であることを主張した。

ダーウィンの遺産

ダーウィンは生涯にわたり研究を続けたが、長年の病と闘いながらの生活だった。彼の最期の研究は、意外にも「ミミズの働き」に関するものだった。彼は土壌の形成におけるミミズの役割を観察し、『ミミズと土』という論文を発表した。

1882年、ダーウィンは73歳でこの世を去った。彼の功績を称え、王立協会はウェストミンスター寺院での国葬を決定した。彼はアイザック・ニュートンの隣に埋葬され、今なお科学の巨人として称えられている。

ダーウィンの進化論は、その後メンデルの遺伝学と統合され、現代の生物学の基盤となった。今日、彼の思想は単なる生物学の枠を超え、経済学や社会科学、さらには人間の生き方にまで影響を与え続けている。ダーウィンの人生そのものが「適応し、変化することこそが生存の鍵である」という彼の理論を体現していたと言えるだろう。

Book:

漫画:

自伝・伝記:

おすすめの本:

参考文献:

「どうぶつたちのプロポーズ大作戦!!」電子図録:性淘汰について:性淘汰理論をうみだしたチャールズ・ダーウィン

チャールズ・ダーウィン – Wikipedia

DNA入門12:人物紹介