行いは己のもの。

批判は他人のもの。

知ったことではない。

未来を見据え、戦わずして勝つ

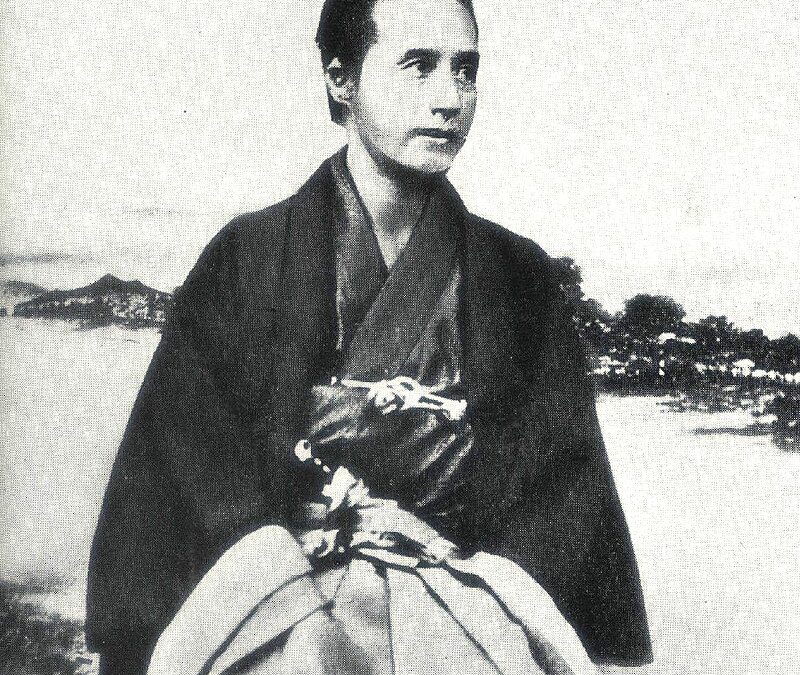

勝海舟

の生涯

時代を超える勝海舟の思想と影響

勝海舟は幕末から明治へと変革する激動の時代を生き抜いた人物だ。彼の名は「江戸城無血開城」の功績と共に語られるが、それ以上に彼の思想と行動は現代のビジネスにも通じるものになっている。

というのも、勝が追求したものは単なる軍事的勝利ではなく、未来を見据えた「戦わずして勝つ」戦略といえるものだったからだ。テクノロジーが急速に発達し、価値観も目まぐるしく変化する世の中で、その変化に適応する力、異なる価値観と共存しながら未来を切り拓くことが現代では求められている。

そういった世の中において、勝海舟の生き方は現代のリーダーにとっても大いなる示唆を与えてくれるかもしれない。

彼の人生を振り返ることで、「いかにして困難な時代を生き抜くか」「いかにして未来を創るか」という問いに対する答えの出し方を学ぶことができる。

貧困の中で鍛えられた精神

1823年、江戸の本所に生まれた勝海舟(幼名・麟太郎)は、旗本の家に生まれながらも貧困の中で育つ。父・勝小吉は剣の腕こそ立つものの、自由奔放で無役であったため、勝の幼少期の生活は苦しく、薪すら手に入らず家の柱を削って燃料にするほどだった。

だが、海舟は決して卑屈にならなかった。剣術に打ち込み、禅を学び、そして蘭学への情熱を燃やす。貧しい生活の中でも、なかなか手に入らない蘭和辞典「ドゥーフ・ハルマ」を筆写して学び続けたという逸話は有名だ。彼の学問にかける情熱は「身分や境遇に縛られず、自らの価値は自ら決めるものだ」という信念に支えられていた。

西洋との出会いが生んだ開国思想

海舟の才能はやがて幕府の目に留まる。長崎海軍伝習所での学びを経て、幕府の海軍強化に関わるようになると、1860年、彼は咸臨丸の実質的な艦長としてアメリカへ渡ることになった。これは日本人が初めて太平洋を横断した歴史的な航海である。

サンフランシスコで見た西洋の文化、政治、経済は、彼の価値観を大きく変えた。

「日本が生き残るには、西洋と対等に渡り合える力を持たねばならない」

そう確信した勝は帰国後、近代的な海軍の育成に力を注ぐことになる。彼のもとには坂本龍馬をはじめとする若者たちが集まり、新しい時代を創る礎となった。

時代に翻弄された海舟

海舟の人生の中で最も大きな試練となったのが幕府の崩壊であった。

戊辰戦争が勃発し、徳川家が存亡の危機に瀕したとき、海舟は軍事総裁として江戸を守る立場にあった。しかし、彼は徹底抗戦ではなく江戸の町と民衆を守るため、新政府軍の西郷隆盛と会談し「江戸城無血開城」を成し遂げる。

この決断は多くの幕臣から「幕府を裏切った」と非難されたが、彼は「100年後の日本のために戦う」と意に介さなかった。実際、この決断がなければ江戸の町は焼かれ、日本はより深刻な内乱に突入していたと言われている。

「誠」の外交と実践的リーダーシップ

海舟の思想の核心には「誠心誠意」の精神があった。彼は「外交の極意は誠にあり」と語り、相手を欺くことなく、本心で交渉することを貫いた。この考えは、西郷隆盛との交渉だけでなく、明治維新後の外交政策にも影響を与えている。

また、彼のリーダーシップは極めて実践的だった。「将来を見据え、今種を蒔く」という考えのもと、日本の海軍育成に尽力し、西洋の技術を取り入れた近代化を進めた。彼の弟子には、後に日本海軍の礎を築いた伊東祐亨がいる。

時代の変化を見届けた海舟

明治維新後、海舟は政府の要職に就くも長くは続けず、やがて官職を離れて静かに暮らすようになった。しかし、彼の影響力は衰えず、旧幕臣たちの生活を支えたり、西郷隆盛の名誉回復に奔走したりと常に時代の裏側で日本の未来に関わり続けた。

1899年、彼は風呂上がりに倒れ、「コレデオシマイ」という言葉を残してこの世を去った。だが、彼の思想は消えることなく、今なお多くの人々の心に生き続けている。